Klosterhalbinsel Wettingen

Über Museum Aargau

Hauptmenü

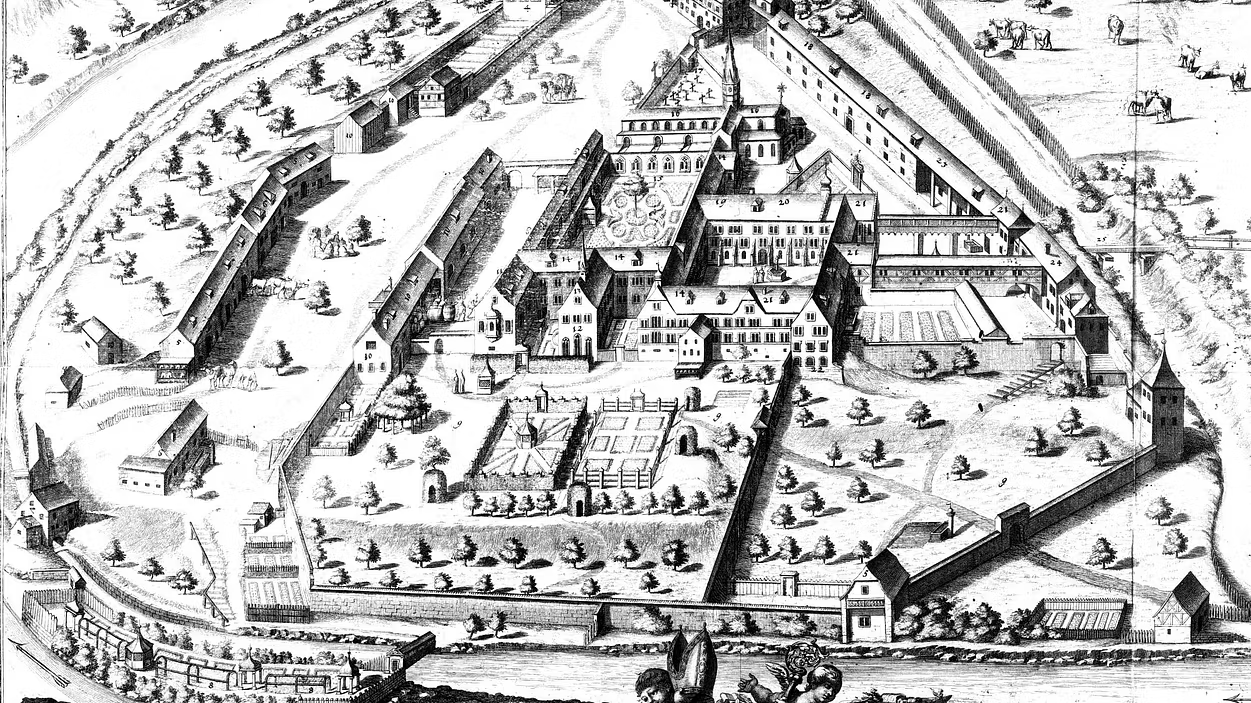

Das zisterziensische Kloster Wettingen wurde 1227 von Heinrich II. von Rapperswil gestiftet. Über die Gründung ist wenig bekannt. Eine Legende will, dass er in Seenot Maria, die Mutter Gottes, um Hilfe anrief und ihr bei Rettung ein Kloster versprach. Der Sturm legte sich. Am Himmel erschien ein heller Stern (Stella Maris), den Heinrich als Zeichen der Mutter Gottes deutete.

Wieder zu Hause, dauerte es einige Zeit, bis er auf der Limmathalbinsel den Platz für "sein" Kloster gefunden hatte. Nach dem Kauf der Liegenschaft von den Herren von Dillingen, der Zustimmung des zisterziensischen Generalkapitels und des Bischofs von Konstanz, erfolgte die Gründung.

Wie üblich wurde ein Mutterkloster gesucht, welches einige Mönche ins neue Kloster sandte. So kamen die ersten zwölf Mönche aus dem Kloster Salem bei Überlingen nach Wettingen. Sie begannen mit dem Bau der Klosteranlage.

Der Zisterzienserorden entstand 1098 aus dem Benediktinerorden heraus. Einige Mönche waren unzufrieden mit der Entwicklung des benediktinischen Ordens. Die benediktinischen Regeln, die Leitidee "ora et labora", waren dem Reichtum gewichen. Zuerst in Molesme, dann in Cîteaux fanden viele zurück zum Ursprung des monastischen Lebens. Anfang des 12. Jahrhunderts begann mit dem Eintritt von Bernhard von Clairvaux der Aufschwung der Zisterzienser.

Neben den Mönchen, die sich vor allem dem Gebet und der Kontemplation hingaben, entstand die Institution der Konversen, auch Laienbrüder genannt. Diese waren für die harte körperliche Arbeit auf den Feldern, in den Gärten und im Kloster zuständig.

Die Wettinger Mönchsgemeinschaft teilte sich ebenfalls in diese beiden Gruppen auf. Oft waren die Mönche auch geweihte Priester und für die Gottesdienste in den umliegenden Dörfern zuständig.

Die Landwirtschaft war ein wichtiges Element im Kloster. Auf der Klosterhalbinsel Wettingen gab es neben einem Gemüsegarten und einem Kräutergarten auch Rebstöcke. Der Abt liess sich um sein Abthaus herum einen kleinen Privatgarten bauen. Für die Kontemplation traf man sich im ruhigen Kreuzganggarten. Heute sind diese Gärten teilweise rekonstruiert und können besucht werden.

Nachdem das Kloster 1507 einem verheerenden Brand fast vollständig zum Opfer fiel, war das klösterliche Leben durch die Reformation 1529 schon wieder in Gefahr. Die meisten Mönche traten zum neuen Glauben über und heirateten. Bis sie jedoch finanziell selbständig sein konnten, lebten sie weiterhin im Kloster. Ein monastisches Leben in Stille und im Glauben war nicht mehr möglich. Kaum hatten die katholischen Mönche "ihr" Kloster zurück, wurden sie von einer weiteren Pestwelle erfasst.

Peter Schmid wurde 1594 zum Abt des Klosters Wettingen gewählt. Er trat an, um dem Kloster wieder zur Blüte zu verhelfen. Viele neue Gebäude entstanden. Er setzte aber auch neue Regeln auf, um das klösterliche Leben wieder in die Gemeinschaft zu bringen. Eine gute Ausbildung der Mönche war für ihn sehr wichtig. Für die Einnahmen sorgten nach 1651 die beiden römischen Katakombenheiligen Getulius und Marianus. Dieser Kauf brachte Pilger nach Wettingen und mit ihnen auch Spenden in Form von Geld.

Mit dem Beginn der Revolution 1789 in Frankreich stand allen Menschen in Europa eine neue Epoche bevor. "Egalité, Fraternité, Liberté" hiess die Losung. Alle Menschen sollten die gleichen Rechte und Pflichten haben. Die Ständeordnung des Mittelalters fiel in sich zusammen. Das Kloster Wettingen lag mitten im Kriegsgebiet und musste zahlreiche Offiziere aller Kriegsparteien (Franzosen, Österreicher, Russen) bei sich einquartieren.

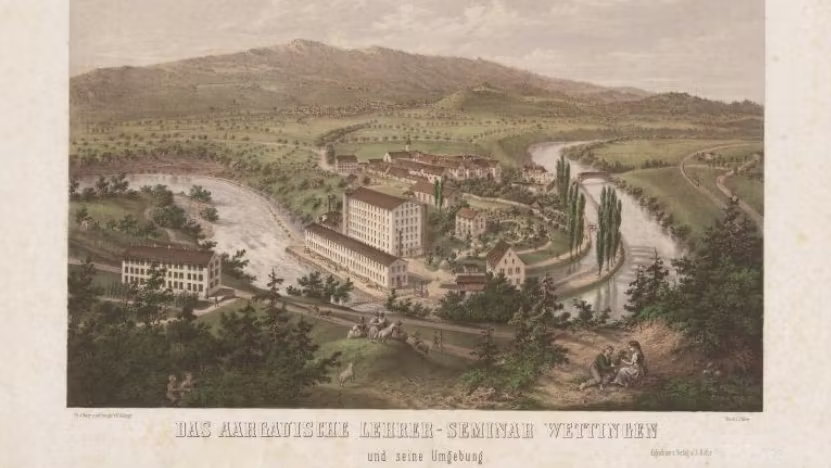

Viel einschneidender war aber die Skepsis der Revolutionäre der Religion gegenüber. Diese Skepsis erhielt im 19. Jahrhundert auch im jungen Kanton Aargau grosse Zustimmung. Die Existenz der grossen und reichen Klöster war vielen ein Dorn im Auge. 1841 wurde im Grossrat in Aarau die Auflösung der aargauischen Klöster beschlossen. Die Wettinger Mönche hatten 48 Stunden Zeit, um ihr Heim zu verlassen. 13 Jahre dauerte es, bis die Wettinger Zisterzienser in Mehrerau bei Bregenz in Österreich eine neue Heimat finden konnten. Sie leben bis heute dort.

Die Klostergebäude wurden anschliessend für ein Lehrerseminar genutzt. Der grösste Verfechter der Klosterauflösungen, Augustin Keller, wurde Rektor der Schule. Er zog in die Abtwohnung ein und führte das Lehrerseminar genauso streng getaktet, wie früher das Klosterleben gewesen war.

1976 wurde die Kantonsschule Wettingen gegründet, welche seither in den ehemaligen Klosterräumlichkeiten zu Hause ist. Über 1100 Schülerinnen und Schüler besuchen hier entweder das Gymnasium oder die Fachmittelschule.

Der Kanton verkaufte grosse Flächen und Gebäude der Halbinsel an Geschäftspersonen. Johann Wild gründete eine sehr erfolgreiche Baumwollspinnerei an der Limmat, deren markantes Gebäude heute als Kultur- und Gewerbehaus genutzt wird. Ehemalige Arbeiterhäuser sind heute noch bewohnt.

Neben der reich ausgestatteten Kirche sticht vor allem der Kreuzgang mit seinem Figuren- und Wappenscheiben hervor. Diese Glasmalereien wurden von herausragenden Handwerkern in Europa geschaffen. Sie kamen meist als Schenkung ins Kloster Wettingen.

Seit 1. April 2022 betreibt Museum Aargau im Aussenbereich und in ausgewählten Innenräumen ein Museum. Mit dem Projekt "Schule macht Museum" beschreitet das Museum zudem neue Wege: Idee, Inhalte und Gestaltung der Ausstellung im Parlatorium wurden von Museum Aargau mit Schülerinnen und Schülern der Kantonsschule erarbeitet.

Im Zentrum des Parlatoriums steht ein Archiv mit hunderten von Fragen: Wann weiss man genug? Wann endet die Welt? Oder: Was wäre, wenn alle Menschen ehrlich wären? Besucherinnen und Besucher wählen eine Frage aus und unternehmen damit eine Entdeckungsreise durch das Parlatorium: im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern, beim Spiel, oder in Form von interaktiven Text-, Bild- und Filminstallationen.