Mit den ersten frischeren Tagen im Herbst beginnen zahlreiche Volksfeste. Seien dies Erntedankfeste, Winzerfeste oder andere Anlässe wie das berühmte Oktoberfest. Dabei wird in der Regel viel Bier getrunken. Zum authentischsten Biergenuss gehört das richtige Gefäss, darunter der Bierhumpen aus Steingut.

Der klassische Bierhumpen mit Deckel hat seinen Ursprung im 16. Jahrhundert im deutschen Sprachraum. Nach der Pest wimmelte es in Mitteleuropa von lästigen und oft todbringenden Insekten-Schwärmen. Deswegen gab es im frühen 16. Jahrhundert in vielen Fürstentümern des Heiligen Römischen Reiches den Erlass, dass zum Schutz vor den gefährlichen Insekten sämtliche Essens- und Getränkebehälter abgedeckt werden müssen. Als Antwort auf dieses Gesetz entstand der Bierhumpen mit Deckel.

Herstellungsmaterialien des Bierhumpens

Das bei weitem am häufigsten verwendete Material dieser Bierhumpen war poröses Steingut. Manchmal wurden auch hölzerne Becher genutzt. Metallbehälter und solche aus Glas, waren für den allgemeinen Gebrauch jedoch zu teuer. Die Bierhumpen wurden oft mit Schildern und historischen, allegorischen und biblischen Szenen verziert.

Der Bierhumpen im Wandel der Zeit

Als die Trinkgefässe-Gesetze im 19. Jahrhundert nicht mehr in Kraft waren, hatte die lange Tradition des Bierhumpens mit Deckel ein Ende. So kehrte man zu einem Becher oder einem originalen Bierkrug ohne Deckel zurück. In den frühen 1800er-Jahren wurde der Bierhumpen aus Steingut seltener, da die Vorliebe der Leute deutlich bei Glas und Zinn lagen. Dies änderte sich wieder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Steinzeug das vorherrschende Material für die aufwendig dekorierten Bierhumpen wurde. Dies unter anderem aufgrund der Tradition der Reservistenkrüge. Diese individuell beschrifteten und bunt bemalten und bedruckten Behälter wurden für entlassene Rekruten als Erinnerungsstücke an ihre Militärzeit angefertigt.

Aufgrund des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges und die dafür benötigen Materialien und Arbeitskräfte kam die Herstellung von Bierhumpen quasi zum Erliegen. Heute werden Bierhumpen mit Deckelverschluss seltener verwendet, da sich der praktischere Bierkrug aus Glas und ohne Deckel durchgesetzt hat. Vor allem mit Gravuren versehene Bierhumpen bleiben jedoch als Sammlerobjekte oder Souvenirs weiterhin geschätzt.

Bierhumpen der renommierten Brauerei Salmenbräu im Museum Aargau

Ein in der Sammlung Museum Aargau aufbewahrter klassischer Bierhumpen stammt von der Brauerei Salmenbräu aus Rheinfelden und ist um das Jahr 1950 zu datieren. Dieser mitsamt Deckel stolze 16 cm hohe Bierhumpen hat einen Durchmesser von 8,5 cm. Auf der vorderen Seitenfläche befindet sich eine Gravur mit einem roten sechszackigen Stern, der von Pflanzenranken und Blättern umschlungen ist. In der Mitte des Sterns ist ein Fisch zu erkennen, welcher auf den Namen der Brauerei anspielt. Dieser Bierhumpen kam 2018 als Teil eines Konvoluts einer Aargauer Privatsammlung in die Sammlung Museum Aargau.

Die Anfänge der Braustätte Salmenbräu

Der Name der Brauerei «Salmenbräu» stammt von der ursprünglichen Gastwirtschaft «zum Salmen», die im Jahr 1799 vom Schweizer Schweinehändler Franz Joseph Dietschy (1770–1842) übernommen wurde. Diese Gastwirtschaft hatte ein eigenes Braurecht und braute nicht nur für den Eigenbedarf, sondern auch für andere Wirte und entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer bedeutenden «Braustätte».

Wachstum und Wettbewerb: Salmenbräu und Feldschlösschen

Mit der Zeit reichte das Absatzgebiet des Rheinfelder Urbräu bis nach Aarau, Basel, Liestal und Schopfheim. Der Sohn von Joseph Dietschy kaufte 1854 als erster Brauer der Schweiz eine Dampfmaschine, womit er die Herstellung industrialisierte.

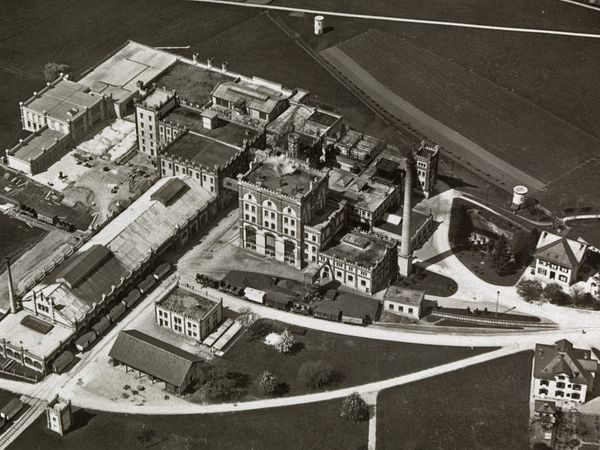

1884 verlegte die Brauerei «zum Salmen» ihre Produktion an ihren definitiven Standort am Rheinufer westlich der Altstadt. Ebenfalls in Rheinfelden war acht Jahre zuvor die Brauerei Feldschlösschen gegründet worden, die fast ein Jahrhundert lang zu den grössten Konkurrenten zählte.

Von Salmenbräu zur Cardinal Brauerei

1900 erfolgte schliesslich die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft und die Brauerei nannte sich dann Salmenbräu. Die Brauerei Salmenbräu trat 1971 der Sibra-Holding bei und zwei Jahre später wurde dann ein Teil der Produktion des Cardinal-Biers von Fribourg nach Rheinfelden verlagert. 1978 verschwand die Marke Salmenbräu schliesslich aus marktstrategischen Gründen: Die Brauerei Salmen trug nun die Bezeichnung Cardinal Brauerei Rheinfelden.

1991 trat die Sibra-Holding schliesslich der Feldschlösschen-Gruppe über, die zu der Carlsberg-Group gehörte. Die Fabrikanlage der ehemaligen Brauerei Salmenbräu hatte am 6. September 2002 den letzten Produktionstag. Das Areal blieb danach über ein Jahrzehnt ungenutzt. Es entstand eine Wohnsiedlung, wobei ein Teil der alten Fabrikanlage erhalten blieb und neu genutzt wurde.

Tradition bewahrt: Die Brötlibar Salmen in der Altstadt von Rheinfelden

Heute befindet sich die originale Gastwirtschaft immer noch in der Altstadt von Rheinfelden (Brötlibar Salmen). Auf der Wandmalerei der Fassade befindet sich das Firmenzeichen der ehemaligen Brauerei, welches in einer ähnlichen Form auch auf dem Bierhumpen zu sehen ist.

Kommentare

Springer

Hallo Bierfreunde,

unter www.historische-brauereien-ag.ch

gibt`s noch vieles Historisches über die Bierbrauereien im Aargau

Mit Biergrüssen

Fritz de Bierbrauierei-Forscher vom Aargau

Kommentar schreiben