Königin Agnes von Ungarn war eine bedeutende Habsburgerin auf dem Gebiet des heutigen Kantons Aargau. Sie verwaltete ein Kloster, machte Stiftungen und betätigte sich sogar als Friedensvermittlerin. Trotz ihrer historischen Bedeutsamkeit ist sie uns heute wenig bekannt.

Habsburgerin und Königin von Ungarn

Agnes von Ungarn (ca. 1281–1364) war die Enkelin des ersten Habsburger Königs, Rudolf I. Durch die Heirat mit König Andreas III. von Ungarn in jungen Jahren wurde sie ungarische Königin. Nach dem frühen Tod ihres Gatten 1301 nach nur drei Ehejahren kehrte sie als reiche, kinderlose Witwe nach Wien zurück.

Klosterverwalterin

Ihr Leben widmete sie vor allem einer Aufgabe: dem Kloster Königsfelden. Es war eine Gedenkstätte für ihren Vater Albrecht I. (ca. 1255–1308), errichtet an der Stelle, wo er von seinem Neffen ermordet wurde. Ihre Mutter, Königin Elisabeth von Görz-Tirol (ca. 1262–1313), und deren Söhne stifteten das Kloster.

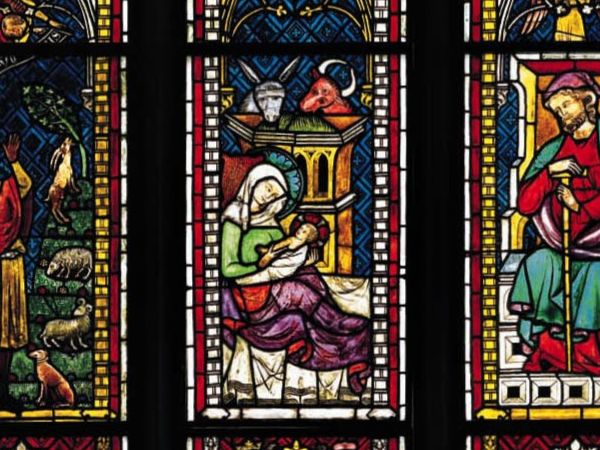

Nach dem Tod ihrer Mutter kümmerte sich Agnes um seine Angelegenheiten. Hierzu lebte sie ab 1317 selbst in einem kleinen Haus auf dem Klosterareal. Sie verwaltete das Kloster. Immer wieder erliess sie neue Klosterverordnungen. Weiter sorgte sie für seine materielle Versorgung. Sie stattete es mit Rechten und Gütern aus. Zudem stiftete sie einen Grossteil des Klosterschatzes. Vermutlich stammten auch die Mittel für die berühmten Königsfelder Glasfenster von ihr.

Stifterin

Bei ihren Stiftungen berücksichtigte die Königin nicht nur Königsfelden. Vielmehr beschenkte sie auch andere Klöster, insbesondere solche, zu denen sie oder die Habsburger einen Bezug hatten. So förderte sie das Dominikanerinnenkloster Töss, über das die Habsburger die Vogtei innehatten und in dem auch Agnes’ Stieftochter Elisabeth untergebracht war. Weitere Stiftungen übergab sie dem Kloster Engelberg sowie Klöstern in den neueren habsburgischen Landen in Österreich. Auch Spitäler, mittelalterliche Fürsorgeeinrichtungen für Arme, unterstützte sie.

Friedensvermittlerin

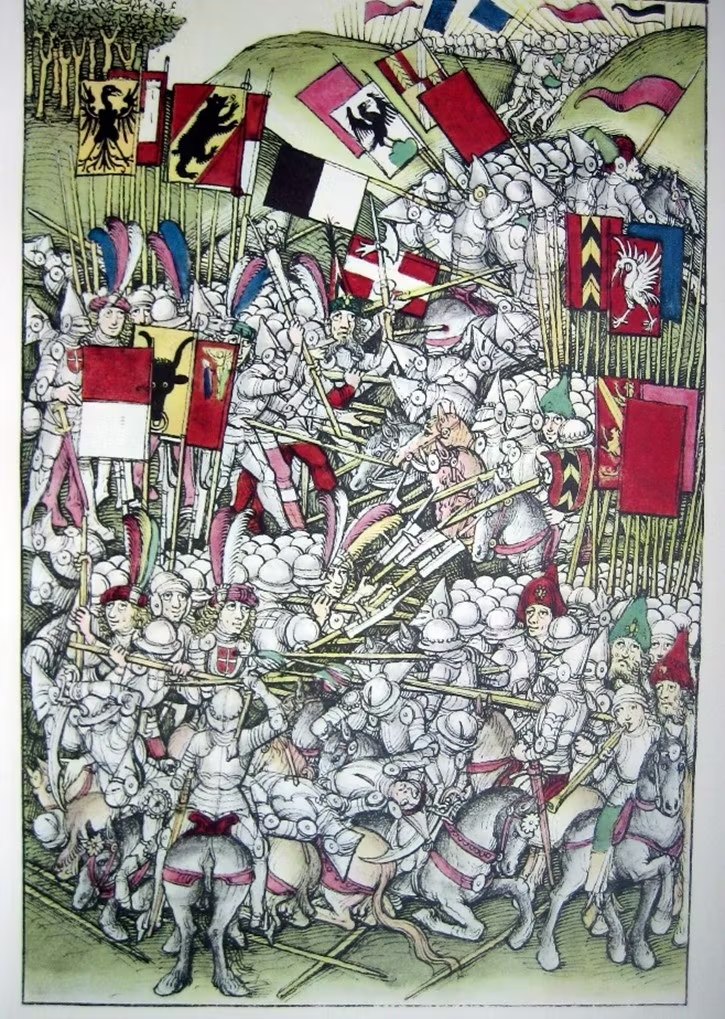

Die Königin war auch politisch aktiv. Sie betätigte sich als Vermittlerin in Konflikten – sowohl mit als auch ohne habsburgische Beteiligung. So vermittelte sie etwa im Laupenkrieg, einem Konflikt zwischen Bern auf der einen Seite und mehreren Adligen sowie dem habsburgischen Freiburg auf der anderen Seite. Bei ihren Schlichtungen behielt sie stets die Interessen ihres Hauses im Blick.

Repräsentantin Habsburgs in den Vorlanden

Für die Habsburger stellte Agnes eine wichtige Vertreterin in den Vorlanden dar. Diese umfassten alle habsburgischen Gebiete westlich des Arlbergs, darunter etwa ihre Herrschaften im heutigen Aargau, Elsass und Sundgau. Agnes lebte seit 1317 auf dem Klosterareal von Königsfelden. Da ihre Brüder ab den 1330er-Jahren nur selten und jeweils nur kurz in die Vorlande kamen, war ihre dauerhafte Präsenz dort umso bedeutender.

Parteiische Geschichtsschreibung

Agnes übte viele verschiedene Funktionen aus. Trotzdem ist sie heute vielen Menschen in der Schweiz kaum bekannt. Dies könnte eine Folge der eidgenössischen Geschichtsschreibung sein, die sie im Rahmen der Befreiungserzählung als blutrünstige Rächerin ihres Vaters darstellte. Die moderne Geschichtsschreibung hat dieses unzutreffende Bild korrigiert. Heute gilt sie als kluge Habsburger Politikerin.

Literatur

- Meier, Bruno: Ein Königshaus aus der Schweiz. Die Habsburger, der Aargau und die Eidgenossenschaft im Mittelalter. Baden 2008.

- Meier, Bruno: "Auf Augenhöhe. Agnes von Ungarn und Rudolf Brun." in: Joris, Elisabeth et al. (Hg.): Historische Begegnungen. Biografische Essays zur Schweizer Geschichte. Baden 2014, S. 13–35.

- Museum Aargau: Königin Agnes von Ungarn. Eine Habsburgerin zwischen Kloster und Eidgenossen. Windisch 2017.

- Velhagen, Rudolf: "Das Kloster Königsfelden. Frömmigkeit, Erinnerung und Macht der frühen Habsburger." In: Schubert, Alexander für die Stiftung Historisches Museum der Pfalz und Heimann, Simone (Hg.): Die Habsburger im Mittelalter. Aufstieg einer Dynastie. Darmstadt 2022, S. 72–75.

Kommentare

Kommentar schreiben