Von den Wänden des Kreuzgangs im ehemaligen Kloster Wettingen blicken seit Jahrhunderten knapp 100 Relieffiguren auf das Geschehen hinab. Wen stellen diese Figuren dar? Und wie kamen sie hierhin?

Der Kreuzgang ist im Klosterleben ein bedeutender und vielschichtiger Ort. Sinnbildlich steht er für das himmlische Jerusalem, für das Paradies. In der Mitte steht ein Baum als Symbol des Lebens. Als integraler Teil des Alltags war der Kreuzgang Aufenthaltsort, Raum für stilles Lesen oder für Singen, und für weltliches: hier rasierten sich die Mönche, schnitten die Mönchstonsur oder klopften Kleider aus.

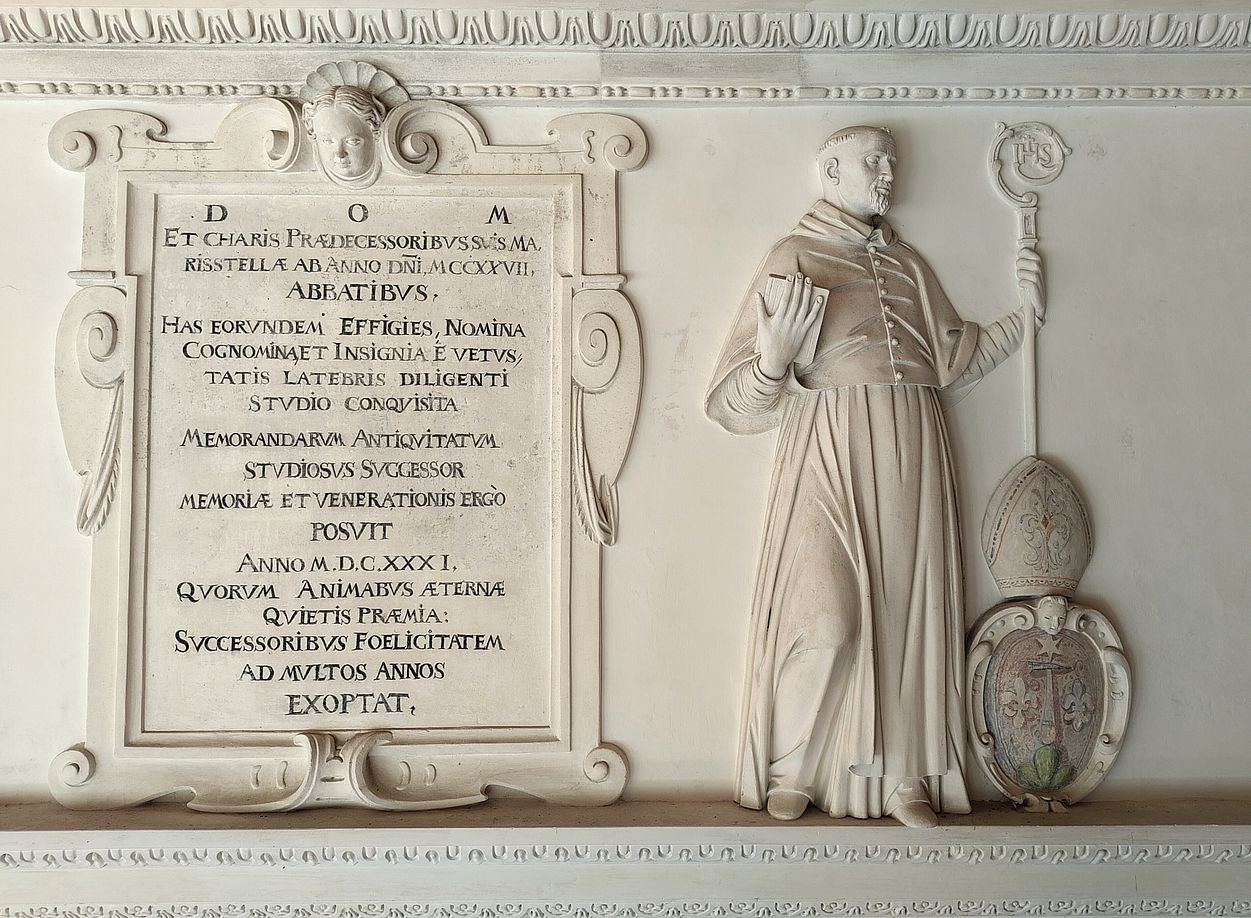

Im 16. Jahrhundert befand sich unter diesen Mönchen einer namens Peter Schmid. Mit 15 ins Kloster eingetreten, wurde er um 1594 mit 35 Jahren zum Abt ernannt. Während seiner Amtszeit liess er so vieles im Kloster restaurieren und neu bauen, dass er als zweiter Klostergründer gilt. Sein Wappen, ein Hammer mit Stern und zwei Lilien, ist überall prominent im Kloster zu finden.

Abt Schmids Neuerungen im Kreuzgang

Zu Abt Schmids Neuerungen gehörte eine Umgestaltung des Kreuzgangs. An diesem für die Klosterbrüder so bedeutenden Ort wollte er eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart herstellen, und sogar in die Zukunft des Klosters blicken. Deswegen gab er die Relieffiguren in Auftrag.

Dank seines Theologiestudiums an der Sorbonne in Paris wusste er über wichtige Figuren der Kirchengeschichte Bescheid, und in der Klosterbibliothek konnte er eine vollständige Liste aller Wettinger Äbte erstellen. Der Grossteil der von Abt Schmid ausgewählten Figuren waren dem Zisterzienserorden zugehörig. Die dargestellten Männer stammen aus verschiedenen Ländern Europas und unterstreichen die internationale Relevanz des Zisterzienserordens.

Herstellung der Figuren

Die Herstellung der Stuckfiguren wurde den Gebrüdern Castelli übertragen. Diese hatten bereits einige Jahre zuvor in der Klosterkirche ein stattliches Programm an Stuckfiguren kreiert. Stuckarbeit ist seit der Antike bekannt und imitiert Marmor, ist aber vergleichsweise einfacher in der Herstellung. Die Gebrüder Castelli stammten aus dem Tessin, aus Melide am Luganersee. Aus dieser Region kamen viele auf Stuckarbeit spezialisierte Handwerker. Man spricht von den Magistri Comacini, den Comer Meistern. Ihre Arbeiten waren in ganz Europa gefragt.

Die Gebrüder Castelli machten sich also an die Arbeit und entwarfen eine Abfolge von Bischöfen und Erzbischöfen, Kardinälen und Päpsten, und Wettinger Äbten, die alle in ihrer Mimik und Gestik individuell auftreten und dadurch lebendig wirken.

Bischöfe, Päpste, Wettinger Äbte

Die Figuren sind, im Gegenuhrzeigersinn durch den Kreuzgang gehend: An der Ostwand eine Reihe Kardinäle und Päpste. Der Nordwand und einen Teil der Westwand entlang stehen die 44 Wettinger Äbte, von der Klostergründung im Jahre 1227 bis zur Aufhebung im Jahre 1841. Diese sind durch ihre Wappen gekennzeichnet. Von der Westwand über die Südwand erstreckt sich eine Reihe Bischöfe und Erzbischöfe.

Abt Peter Schmid steht an der Westwand und blickt auf die lange Reihe ehemaliger Wettinger Äbte zurück. Neben ihm würdigt eine Schrifttafel seine Arbeit mit dem Hinweis, dass Abt Schmid die Namen seiner Vorgänger mit wissenschaftlichem Fleiss aus dem Dunkel der Vergangenheit ans Licht gebracht habe.

Nach Abt Schmid folgen weitere Äbte. Er liess nämlich auf Vorrat weitere zwölf erstellen, dessen Namen und Wappen nachträglich angebracht wurden. Tatsächlich folgten ihm nicht 12, sondern 17 Äbte bis ins Jahr 1841. An ihrer Kleidung lässt sich erkennen, dass die fünf nicht geplanten Äbte ursprünglich zu den Bischöfen gehörten. Ihnen wurde die Mitra – ihre Kopfbedeckung – abgenommen, dafür wurden sie um ein Wappen ergänzt.

Könnten diese Figuren sprechen, würden sie von Mönchen, Seminaristen und Kanti-Schülerinnen und Schülern erzählen, von den Wirren der Klostergeschichte und vom Gezwitscher der Vögel, das in Ruhezeiten im Kreuzganggarten zu hören ist. Aber auch so können sie vieles erzählen – die Arbeit Abt Peter Schmids und die Handwerkskunst der Gebrüder Castelli lebt hier im Kreuzgang weiter.

Kommentare

Kommentar schreiben