Wie wurde aus einfachem Stroh ein Verkaufsschlager? Die Aargauer Strohindustrie brachte es im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu Weltruhm. Strohhüte aus dem Freiamt schmückten Köpfe in Paris, Wien, London und New York. Zahlreiche Objekte aus der Sammlung von Museum Aargau erinnern an der Blütezeit dieser Industrie.

Die Strohflechterei hat in der Schweiz eine lange Tradition. Schon in der frühen Neuzeit wurde sie in verschiedenen Regionen betrieben – etwa im Wallis, im Zürcher Unterland, im Freiburger Sensebezirk oder im Onsernonetal im Tessin.

Strohindustrie im Freiamt

Besonders im Gebiet der heutigen Freien Ämter im südöstlichen Aargau entwickelte sich das Flechthandwerk zu einer bedeutenden Wirtschaftsbranche. Vermutlich gelangte das Wissen um das Strohflechten im 16. Jahrhundert aus Italien in die Region. Über Generationen hinweg wurde es weitergegeben, und die charakteristischen regionalen Muster blieben wohlgehütetes Familienwissen.

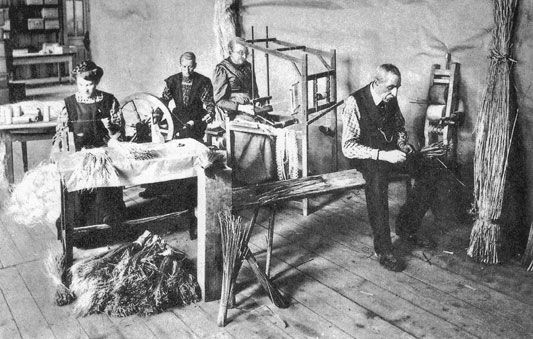

Das Freiamt entwickelte sich so zu einem Zentrum der Schweizer Strohkultur. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein entstanden Strohflechtarbeiten vor allem in Heimarbeit – meist von Frauen, die neben Haus- und Feldarbeit Strohbänder und Garnituren herstellten. Diese wurden von den sogenannten „Strohbaronen“ in alle Welt exportiert. Besonders gefragt waren neben verschiedenen Hutmodellen auch die berühmten Freiämter Garnituren, die Absatz in ganz Europa und sogar in Amerika fanden.

Mit der Industrialisierung verlagerte sich die Produktion zunehmend in Fabriken. Dort wurden die Arbeitsschritte professionalisiert, und es entstanden neue, feste Arbeitsplätze – besonders für Frauen, die nun in grösserem Umfang in der Industrie tätig waren.

Wohlen: Vom Bauerndorf zu «Chly Paris»

Der wirtschaftliche Erfolg der Strohindustrie machte Wohlen zu einem regionalen Zentrum mit städtischem Charakter Wohlstand zeigte sich in prächtigen Villen und moderner Infrastruktur. Im 19. Jahrhundert setzte ein enormer Aufschwung ein. Vor allem Wohlen, das wirtschaftliche Zentrum des Freiamts, entwickelte sich zu einem bedeutenden Standort der Strohwarenproduktion. Geflochtene Matten, Bänder und insbesondere Hüte entstanden zunächst in Heimarbeit, später auch in Fabriken – und machten das Freiamt weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt

Blütezeit der Stroindustrie

Ihre grösste Hochphase erreichte die Strohindustrie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In Orten wie Dottikon, Fahrwangen, Meisterschwanden und rund um Wohlen entstanden zahlreiche Strohfabriken.

1857 waren im Aargau rund 24 000 Heimarbeiterinnen tätig – ebenso viele Menschen arbeiteten in anderen Kantonen für die Aargauer Produzenten. Hinzu kamen mehr als 4 400 Fabrikangestellte. Um 1900 gab es im Kanton über 100 Betriebe, davon allein 31 in Wohlen.

Bis zu 98 Prozent der Produktion wurden exportiert. Wohler Firmen unterhielten Filialen in Florenz, Wien, Paris, London und New York.

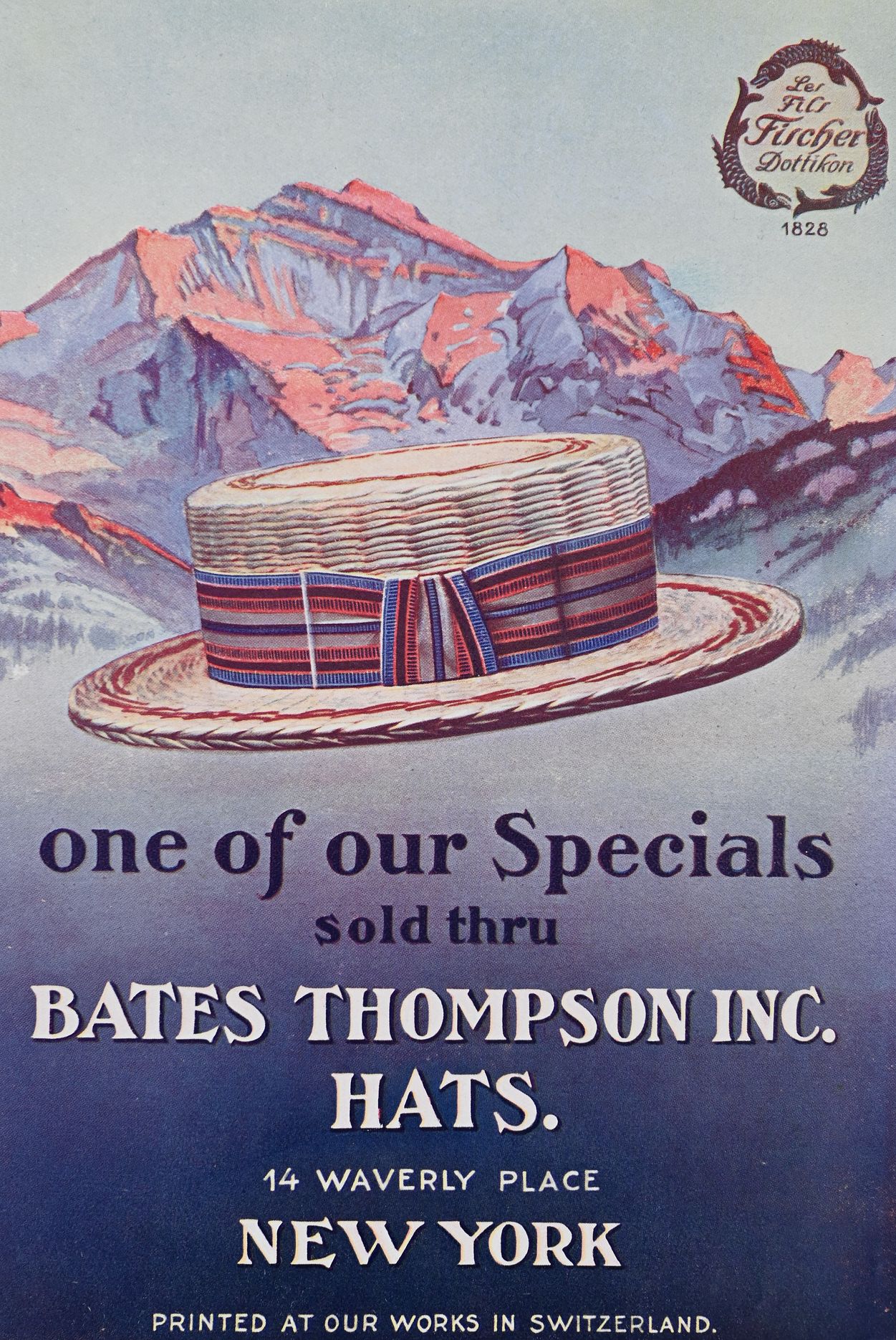

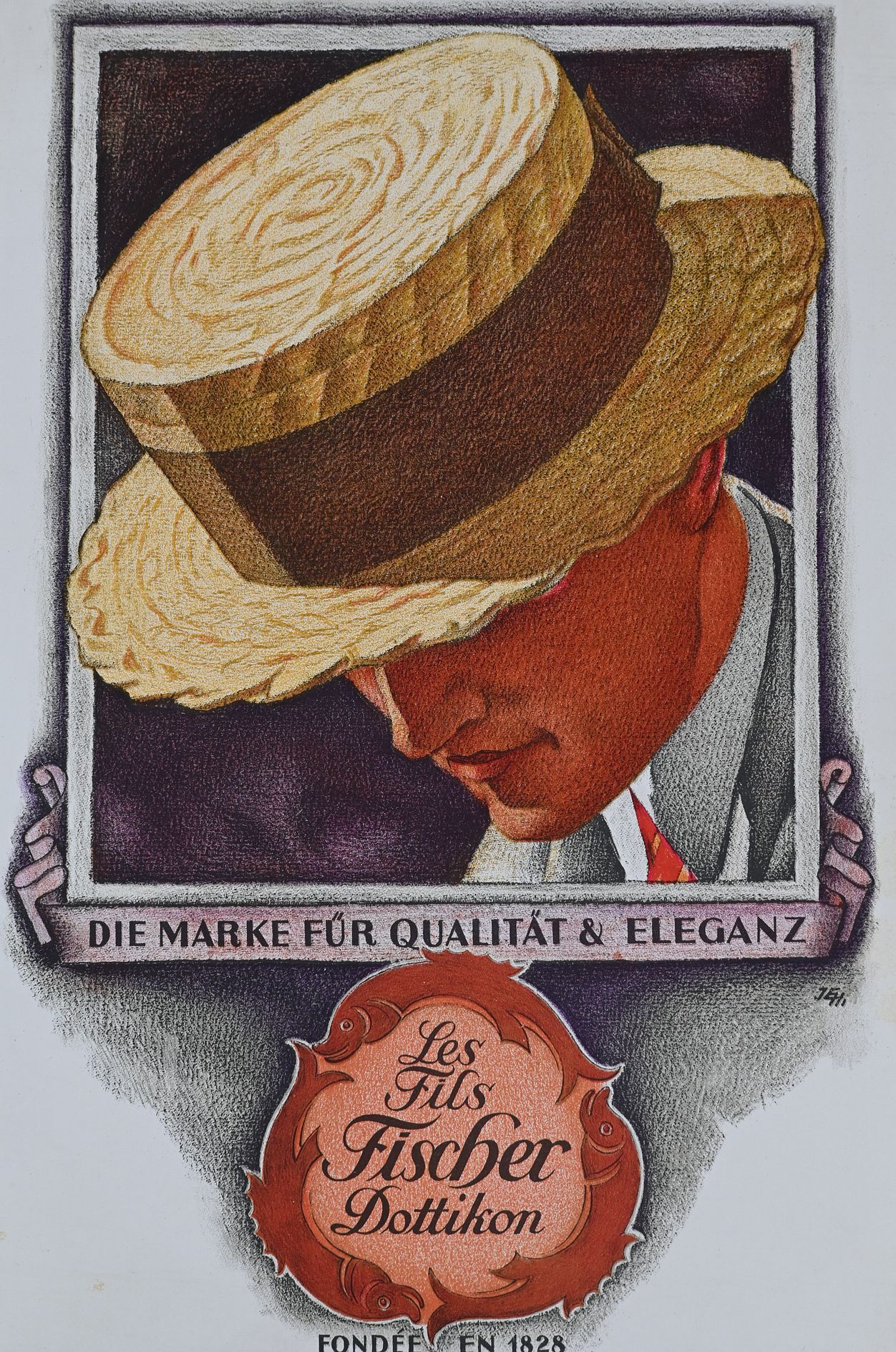

Besonders hervor stach die Firma JJ Fischers Söhne AG in Dottikon. Sie exportierte ihre Hüte in alle Welt und gewann 1914 eine Goldmedaille an der Landesausstellung in Bern.

Werbeplakate aus dieser Zeit belegen das gestalterische Selbstbewusstsein und die internationale Ausrichtung der Branche.

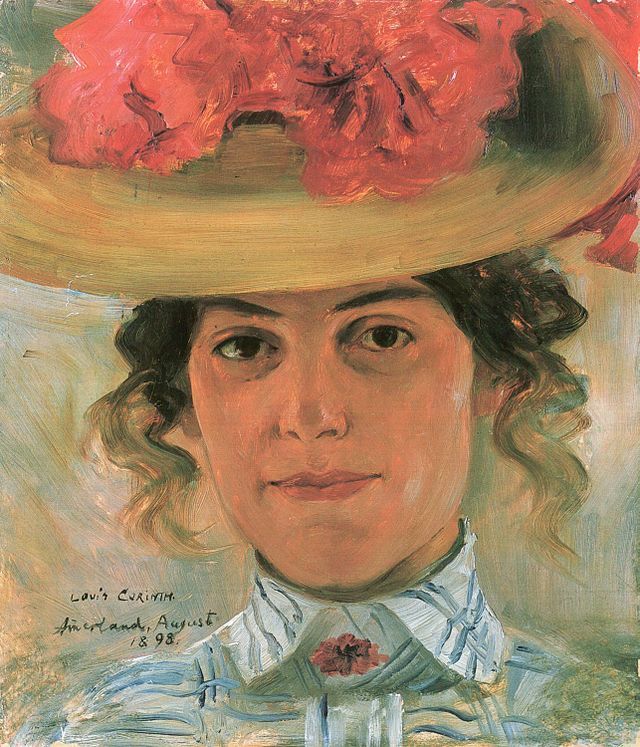

Ikone der Mode - der Canotier

Ein weltweiter Modetrend war der Canotier, auch „Kreissäge“ genannt. Bekannt wurde dieser flache Strohhut durch Entertainer wie Maurice Chevalier oder Fred Astaire. Ab den 1880er-Jahren trugen ihn auch Frauen – als Symbol für Sportlichkeit und Emanzipation. Getragen wurde er nach klarer Modevorgabe: leicht nach vorne geneigt und lässig über ein Ohr fallend.

Hüte und Accessoires aus Stroh

Die Vielfalt der Aargauer Strohhutproduktion zeigt sich in den Stücken der Sammlung von Museum Aargau. Neben dem Canotier gehören dazu elegante Damenhüte aus der Zeit um 1920. Einer davon ist ein tiefviolett gefärbter Röhrlihut mit flacher Form, zylindrischer Krone und breiter, gerader Krempe. Sein gleichmäßiges Flechtmuster und die kräftige Farbe machen ihn zu einem markanten Blickfang.

© Museum Aargau

Ein weiteres Modell aus den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts ist naturfarben und mit rot- sowie blaugefärbten Streifen geschmückt. Die breitkrempige, flache Form und das in konzentrischen Ringen angelegte Flechtwerk verleihen ihm einen klaren, kontrastreichen Charakter.

Auch festlicher Kopfschmuck findet sich in der Sammlung von Museum Aargau. Ein Häubchen aus dem späten 19. Jahrhundert besteht aus feinem Strohschnürli, geknüpft und geflochten. Rosetten, das typische Oberwiler Rösli und sogenannte Schnürlipäckli setzen zarte plastische Akzente auf dem netzartigen Geflecht.

© Museum Aargau

Ebenso auffällig ist ein rosa und schwarz gefärbter Strohzylinder aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mit seiner zylindrischen Form und den seitlich hochgebogenen Krempen ist er eine farbenfrohe Variante des klassischen Stoffzylinders, getragen zu festlichen Anlässen oder als Teil einer Tracht.

Selbst kleinformatige Stücke belegen die Bandbreite der Produktion. Zwei kleine, aus dunkelblau und rot gefärbtem Röhrli gearbeitete Hüte könnten entweder als Musterexemplare für den Handel oder als Puppenhüte gedient haben. Trotz ihrer geringen Grösse sind sie in der typischen Röhrli-Technik gefertigt und mit hochgebogener Krempe sowie kontrastierenden roten Zierstreifen an Krone und Krempe versehen. Diese Miniaturen zeigen, dass selbst im Kleinen auf Sorgfalt und Qualität geachtet wurde – ein Anspruch, der den Ruhm der Aargauer Strohhutproduktion mitbegründete.

Alltagskultur aus Stroh

Die Aargauer Strohindustrie beschränkte sich nicht nur auf die Herstellung von Hüten. Auch Taschen, Schmuck und weitere Modeaccessoires wurden aus Stroh gefertigt und fanden als modische wie praktische Alltagsbegleiter Verwendung.

Ein Beispiel ist eine Handtasche aus dem späten 19. Jahrhundert, die feines Strohgeflecht mit elegantem Seidenfutter und einer dekorativen Klappe verbindet. Solche Taschen wurden nicht nur wegen ihrer Leichtigkeit geschätzt, sondern auch als stilvolle Ergänzung zur Sommermode getragen. Auch dekorative Objekte gehörten zum Repertoire der Strohflechterei.

Das Zierobjekt aus dem späten 19. Jahrhundert in Form eines kleinen Bienenkorbs besteht aus sorgfältig gewickelten ganzen Halmen und ist mit winzigen Stroh-Bienen geschmückt. Solche Stücke verdeutlichen, dass Stroh nicht nur funktional, sondern auch kunsthandwerklich vielfältig eingesetzt wurde.

Vom Welterfolg zum Kulturerbe

Einst prägte die Strohindustrie das Freiamt und machte den Aargau zu einem Namen in der internationalen Modewelt. Hüte und Accessoires aus feinstem Flechtwerk fanden von Wohlen den Weg in die grossen Metropolen. Ab etwa 1880 setzten sich maschinell hergestellte Hutgeflechte zunehmend durch. Nach einer letzten Blüte in der Nachkriegszeit brach die Nachfrage ab Mitte der 1960erJahre stark ein.

Heute knüpft nur noch ein Unternehmen direkt an diese Tradition an: Die Tressa AG in Villmergen ist die letzte Maschinengeflechtproduzentin mit Wurzeln in der Freiämter Strohindustrie – und zugleich der einzige Betrieb in der Schweiz, der noch Geflechte in hoher Qualität herstellt. Wie einst gehen diese bis heute in alle Welt: an Hutfabriken, Designerinnen, Designer und Modistinnen, die sie zu neuen Kreationen verarbeiten. Museen und Sammlungen bewahren daneben die Meisterwerke vergangener Zeiten – Zeugnisse einer Industrie, die aus einfachem Stroh Modegeschichte schrieb.

Kommentare

Kommentar schreiben