Johannes von Hallwyl lebte in den 1720er- und 1730er-Jahren auf Martinique und in Saint-Domingue, dem heutigen Haiti. Was trieb ihn über den Atlantik? Und was – oder wen – brachte er von dort zurück in die Heimat?

Johannes wurde 1688 geboren und wuchs in einer Zeit auf, in der seine Familie nur noch einen kleinen Anteil am Stammsitz, dem Schloss Hallwyl, besass. Sein Vater war mittellos, seine Mutter eine Bauerntochter.

Die einzige Aufstiegsmöglichkeit für Johannes war eine Militärlaufbahn in Fremden Diensten. So begab er sich als junger Mann nach Holland. Später liess er sich von Frankreich anwerben und kommandierte als Offizier eine Kompanie von 200 Soldaten in dessen Kolonien. Martinique gehört noch heute zu Frankreich, Saint-Domingue war nach den USA die erste Kolonie, die 1804 ihre Unabhängigkeit erkämpfte.

Mit einem Schweizer Regiment in Übersee

Johannes von Hallwyl diente unter dem Solothurner Franz Adam Karrer. Dieser hatte für den französischen Marineminister ein Regiment mit Söldnern aus der Eidgenossenschaft und angrenzenden Regionen aufgestellt. Das Regiment schützte Frankreichs Übersee-Kolonien und seine Handelsschiffe gegen andere europäische Mächte. In den Kolonien selbst setzte es die Unterdrückung der versklavten Menschen durch.

Über neunzig Prozent der damaligen Bevölkerung von Saint-Domingue war aus Westafrika verschleppt worden und leistete Zwangsarbeit auf den Plantagen. Hinweise auf die Aufgaben von Hallwyls Soldaten in Saint-Domingue fehlen in den erhaltenen Quellen. Überliefert ist, dass das Regiment 1758 die Hinrichtung von Franswa Makandal sicherte, dem Anführer des ersten grossen Aufstands der versklavten Bevölkerung in Saint-Domingue. Zu dieser Zeit lebte Johannes bereits nicht mehr.

Transatlantischer Handel: Kolonialwaren und Luxusgüter

Als Offizier war Johannes von Hallwyl auch Unternehmer; Militär und Handel gingen Hand in Hand. Er musste seine Soldaten verpflegen und ausstatten. Daneben handelte er mit verschiedenen Waren auf eigene Rechnung. Im Lauf der Jahre hatte er sich ein Handelsnetzwerk aufgebaut, dass von der Karibik über Frankreich bis in die Eidgenossenschaft reichte. Sein wichtigster Handelspartner, der Berner Johannes Jenner, koordinierte die Geschäfte in La Rochelle an der französischen Atlantikküste.

Aus den Kolonien liess Hallwyl folgende Rohstoffe verschiffen:

- Tabak

- Zucker

- Kaffee

- Baumwolle

- Indigo (ein blauer Farbstoff)

- Kakao

- Schildpatt von Karettschildkröten

- Chinarinde (ein Heilmittel gegen Malaria)

Aus Frankreich und aus der Eidgenossenschaft bestellte Hallwyl Konsumgüter für die Oberschicht in Saint-Domingue:

- Tuch und verschiedene Stoffe aus Leinen und Baumwolle

- Tischtücher, Servietten, Taschentücher

- Schuhe, Strümpfe, Hemden, Hauben

- Broschen und Manschettenknöpfe

- ein Säbel

- Greyerzer- und Parmesankäse, Schabziger

- Kandierte Früchte und Süssigkeiten

- Kirsch und Liköre

- Medizinische Essenzen

- Gewürze, z.B. Kümmel

- Kerzen

- Korkenzieher

- Schrank- und Kommodenschlösser

Zurück in der Heimat – Wiedererlangung der Familienehre

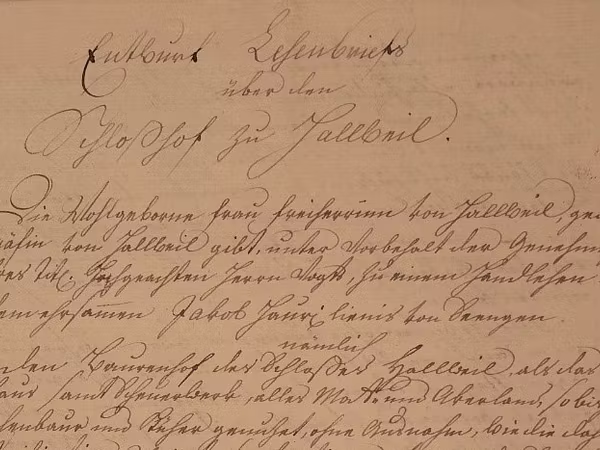

1737 verliess Johannes von Hallwyl Saint-Domingue, um das Familienerbe anzutreten. Als Soldoffizier hatte er in der Kolonie zur Oberschicht gehört. In der Heimat musste er sich diese Stellung erarbeiten – mit seinem Vermögen aus dem Kolonialhandel und dem Aufbau neuer Beziehungen. Vor Gericht erstritt er das Schloss Hallwyl zurück und heiratete danach in die mächtige Berner Patrizierfamilie von Diesbach ein. Er unterstützte die Militärkarriere seines Verwandten Franz Josef von Hallwyl. Diesem gelang es 1752, kurz vor Johannes‘ Tod, das Regiment Karrer zu übernehmen. Es bestand als Regiment Hallwyl bis 1763.

Mutmassliche Sklaven auf Schloss Hallwyl?

Als Hallwyl zurückkehrte, brachte er nicht nur Muscheln, Pelzkleider und Papageien mit, sondern liess auch seinen Diener Joseph und einen Schwarzen Jungen nachkommen. Beide waren höchstwahrscheinlich versklavt. Möglicherweise verbrachte das Kind sein Leben auf Schloss Hallwyl: Ein Enkel von Johannes von Hallwyl erwähnt in einem Brief im Jahr 1800 einen «Schwarzen Mann», den er mit einer Einladung für Heinrich Pestalozzi nach Burgdorf geschickt habe. Der Junge, den Johannes 1737 aus Saint-Domingue mitgenommen hatte, wäre zu diesem Zeitpunkt ein alter Mann gewesen. Womöglich befinden sich im umfangreichen Archiv der Familie von Hallwyl weitere Hinweise auf das Schicksal der beiden Menschen aus Saint-Domingue.

An seinem Lebensende 1753 hatte Johannes sein Vermögen aufgebraucht, aber die Ehre der Familie war wieder hergestellt.

Kommentare

Kommentar schreiben