Salben, Pomaden und Cremen sind schon seit Jahrtausenden bekannt – und zwar sowohl für medizinische Zwecke als auch als Kosmetik. Bereits aus dem alten Ägypten kennt man Salben und Cremes. Unter anderem dienten diese mit Ölen in Gefässen als Grabbeigaben.

Eines der frühesten bekannten Rezepte einer Creme stammt vom griechischstämmigen Arzt und Anatom Galen. Galen praktizierte von 158 bis 161 in Pergamon als Gladiatorenarzt, später dann in Rom als Leibarzt von Marcus Aurelius.

Cremen bestehen fast immer aus Fett, Wasser und einem Emulgator, der die beiden anderen Komponenten bindet. In römischen Cremes war das oft ein tierisches Fett. Der Unterschied zwischen Salben und Cremen ist übrigens derjenige, dass eine Salbe zur Creme wird, wenn man noch zusätzlich Wasser einrührt – mit Hilfe des Emulgators. Eine Creme ist eigentlich nichts anderes als eine wasserhaltige Salbe. Eine Pommade wiederum ist eine Creme, die einen relativ hohen Öl- und Wachsanteil hat und somit eine etwas festere Konsistenz aufweist.

Galens "Kalte Creme" und ein Sensationsfund aus London

In seinem umfangreichen Werk beschreibt der vorwiegend in Rom tätige griechische Arzt und Anatom Galen unter anderem auch ein Rezept für eine Creme. Das Rezept beinhaltet Öl, Bienenwachs und Rosenwasser. Die Creme kommt mit recht wenig Wachs aus, dafür mehr Rosenwasser, da sie auch zur Kühlung von Muskelkater und Zerrungen gedacht war. Galen war einige Zeit als Gladiatorenarzt tätig – darüber, ob er Muskelzerrungen bei Gladiatoren mit Hilfe dieser Creme gekühlt hat, kann an dieser Stelle nur spekuliert werden, aber denkbar wäre es.

Beim Auftragen verdunstet das in der Creme enthaltene Rosenwasser auf der Haut und führt dadurch zu einem kühlenden Effekt. Dieser Effekt war es auch, der der Creme ihren Namen gab. Noch heute wird im angelsächsischen Raum von "Cold Cream" gesprochen. Auch die Grundrezeptur einer Creme aus Ölen, Wachs und Rosenwasser wird auch noch heute angewendet.

Im Jahr 2003 wurde bei einer baubegleitenden archäologischen Ausgrabung in Southwark, London ein kleiner Sensationsfund gemacht: ein verschlossenes rundes Zinntöpfchen mit 6 cm Durchmesser und 5.2 cm Höhe mit einer Creme darin. Die Creme wird um die Mitte des 2. Jahrhunderts n.Chr. datiert und gilt als bisher älteste aus Europa erhaltene kosmetische Creme.

Die biochemischen Analysen von Richard Evershed und seinem Team ergaben, dass die Creme zu rund 40% aus tierischem Fett (vermutlich vom Rind oder Schaf), zu rund 15% aus Zinnoxid (Kassiterit) sowie aus Stärke bestand. Römische Gesichtscremen enthielten zum Abdecken und Aufhellen oft giftiges Bleiacetat (cerussa), in der gefundenen Salbe wurde dies offenbar mit Zinnoxid ersetzt, was angesichts der Verfügbarkeit in Grossbritannien ein naheliegender Ersatz war.

Das Team um Evershed hat basierend auf der Analyse versucht, die Creme zu reproduzieren. Das Resultat war eine weissliche, deckende Creme. Gleich nach dem Auftragen sei sie eher fettig, durch die enthaltene Stärke und das Zinnoxid jedoch blieb ein pudriges Finish, nachdem das Fett eingezogen war.

Körperpflege und Kosmetik im 18. und 19. Jahrhundert

Im 18. und 19. Jahrhundert gab es eine Vielzahl von Schriften zu Gesundheit und Kosmetik, die Rezepte zur Herstellung von Cremes, Salben, Pomaden, Schminke, Parfums, Wässerchen und so weiter beinhalteten. Die Traktate deckten alles möglich ab: von der Salbe gegen Warzen übers Zahnpulver, duftenden Waschbällen und Haarpuder bis hin zu "roter Schminke" für Lippen und Wangen. An dieser Stelle entkräften wir gerne noch einmal das gängige Klischee, dass sich die Menschen im 17. und 18. Jahrhundert nicht wuschen und die Körperpflege einzig darin bestanden haben soll, sich einzuparfümieren.

Man hat sich durchaus gepflegt und ebenso Wert auf eine gepflegte Erscheinung gelegt – einzig sah diese Pflege in manchen Aspekten etwas anders aus, als heute. Statt der täglichen Dusche oder dem Vollbad wusch man sich mit Hilfe von Waschschüssel und Schwamm und hielt sich überdies mit dem regelmässigen Wechseln der leinenen Unterwäsche sauber. Und: Viele der historischen Rezepte ergeben auch heute noch wunderbare Körperpflegemittel oder Duftwässerchen!

Handcreme-Rezept von 1805

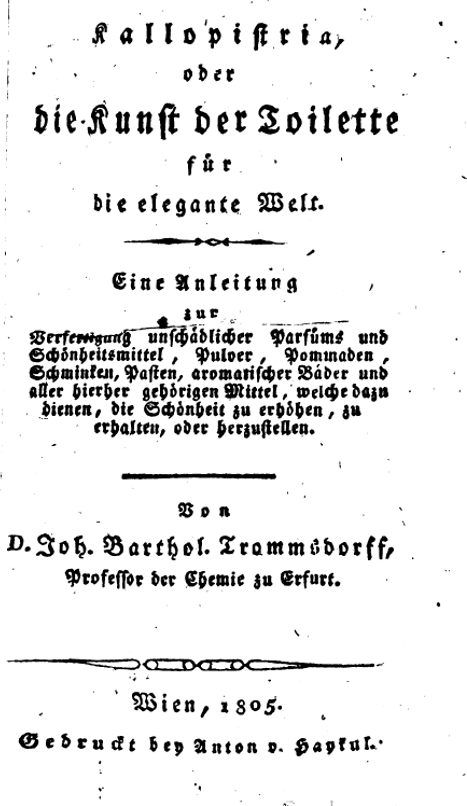

Ein Beispiel für eine solche Schrift für die Herstellung von kosmetischen Mittelchen ist das Büchlein "Kallopistria oder die Kunst der Toilette für die elegante Welt" von 1805. Verfasst wurde es vom deutschen Apotheker und Chemiker Johann Bartholomäus Trommsdorff. Auf Seite 169 von Trommsdorffs Büchlein finden wir eine "Pommade, welche den Teint erhält" und mit der man "des Nachts das Gesicht und die Hände" überstreichen soll.

Das Grundprinzip einer Creme oder Pommade ist seit Galen gleichgeblieben: Auch die besagte Pommade bei Trommsdorff besteht aus einem Fett- oder Öl-Anteil, Wasser sowie einem Emulgator, der die beiden Komponenten miteinander verbindet.

Das Originalrezept lautet folgendermassen:

"Man lasse in einer zinnernen Pfanne eine Drachme weises Wachs, 2 ½ Drachme Wallrath und zwei Unzen frisches Mandelöl bei gelinden Feuer schmelzen, entferne das Gefäss von dem Feuer und rühre es stark durcheinander, bis es zu erkalten anfängt, dann setze man tropfenweise eine Unze Rosenwasser hinzu, welches man durch ein starkes Durcheinander-Reiben damit zu vereinigen sucht. Mit dieser Pommade überstreicht man des Nachts das Gesicht und die Hände. So dienet es auch zur Auftragung der Schminke."

Die Gewichtseinheiten lassen den modernen Lesenden stutzen: Drachmen und Unzen sind heute nicht mehr geläufig. Bis zur Einführung des metrischen Systems waren solche Apothekergewichte in Deutschland als obrigkeitlich festgelegte Masseinheiten bis ins 19. Jahrhundert hinein gang und gäbe.

Umgerechnet entspricht eine Drachme einem metrischen Wert von ungefähr 3.5 bis 4 Gramm. Wir rechnen hier mit 3.5 Gramm weiter. Eine Unze wiederum entspricht knapp 30 Gramm.

Auch die Ingredienz "Walrath" sorgt für Stirnrunzeln. Es handelt sich hierbei um eine fett- und wachshaltige Substanz aus dem Kopf des Pottwals. Dieses Öl wurde für alles Mögliche verwendet: als Lampenöl, Schmiermittel, Imprägniermittel und eben auch in Cremen und Salben. Heutzutage findet man glücklicherweise in der Drogerie synthetisch hergestellten Walrat-Ersatz oder man kann Jojobaöl als Substitut verwenden. Es müssen also keine Pottwale für unsere Pommade respektive Creme dran glauben.

Das Rezept für den modernen Lesenden

Die Zutatenliste lautet also:

- 3.5 Gramm Bienenwachs

- 8.5 Gramm Walrat-Ersatz

- 30 Gramm Mandelöl

- 30 Gramm Rosenwasser

Anstelle der zinnernen Pfanne kann man das Wachs, den Walrat-Ersatz und das Mandelöl in einem Glas im Wasserbad langsam erwärmen und zum Schmelzen bringen.

Ist alles geschmolzen und hat sich zu einer homogenen Flüssigkeit vermengt, kann man die Mischung kurz ein wenig abkühlen lassen. Danach tröpfelt man das Rosenwasser unter ständigem Rühren in die Mischung, bis sie sich langsam verdickt. Wenn die Mischung ungefähr die Konsistenz von Mayonnaise erreicht hat, füllt man sie in ein entsprechendes Behältnis. Die Pommade respektive Creme wird beim Abkühlen noch etwas fester.

Und fertig ist die "Pommade, welche den Teint erhält"!

Für Personen mit empfindlicher Haut empfiehlt es sich, die Creme ausschliesslich als Handcreme zu benutzen. Da sie keine künstlichen Konservierungsstoffe enthält, bewahrt man sie am besten im Kühlschrank auf und verwendet sie möglichst bald nach der Herstellung.

Gutes Gelingen!

Literatur

Sherrow, Victoria: For Appearance' Sake. The Historical Encyclopedia of Good Looks, Beauty and Grooming, Westport, 2001.

Evershed, R. P., et al.: "Archaeology: Formulation of a Roman cosmetic." Nature, vol. 432, 2004.

Mansell, Katherine: Recreating a 2000-year-old-cosmetic, in: Nature. International weekly journal of science, 2004, https://www.nature.com/news/2004/041101/full/news041101-8.html

Kommentare

Kommentar schreiben