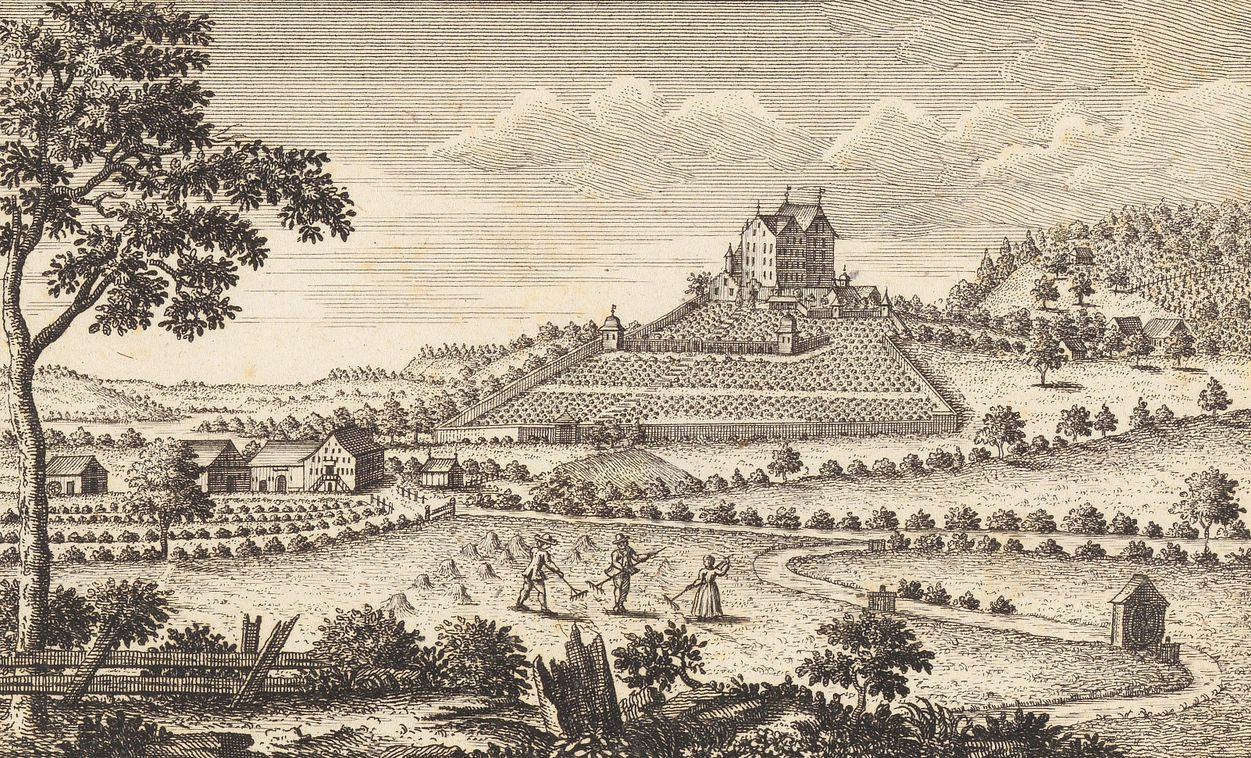

Der Rebberg von Schloss Wildegg war über 400 Jahre im Besitz der Familie Effinger. Wie funktionierte der Weinbau im 17. und 18. Jahrhundert? Und was machten die Effinger mit dem Wein?

Weinanbau auf Schloss Wildegg: eine Effinger Tradition

Der Rebberg am Hügel von Schloss Wildegg gehörte 429 Jahre und über 11 Generationen lang der Familie Effinger. Als Kaspar Effinger (1442–1513) im Jahr 1483 das Schloss kaufte, erwarb er auch den Rebberg. Wie gross dieser damals war, ist nicht bekannt. Erst in einer Beschreibung der Schlossdomäne von 1777 wird angegeben, dass der Rebberg 7 ⅛ Jucharten, also rund 2 Hektar, umfasste.

Julie von Effinger (1837–1912), die Letzte ihrer Linie, vermachte nach ihrem Tod das Schloss mit der gesamten Domäne der Eidgenossenschaft. 2011 gingen das Schloss und die gesamte Anlage an den Kanton Aargau.

Bewirtschaftung der Rebberge durch Rebleute

Im Lauf der Zeit kamen zum Rebberg am Schlosshügel weitere Rebäcker hinzu – unter anderem in Möriken, Holderbank und Auenstein. Einige blieben länger, andere nur kurz im Besitz der Familie. So besassen die Effinger zwischen 5.2 und 7.3 Hektar Rebfläche.

Die Bewirtschaftung einer solchen Fläche erforderte auch Arbeitskräfte. Als wohlhabende Schlossherren arbeiteten die Effinger nicht selbst im Weinberg, sondern heuerten Rebleute an. Im 17. Jahrhundert gab es nur zwei Rebmänner, doch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts arbeiteten bis zu neun Rebmänner in den unterschiedlichen Rebbergen. Ihr Jahreslohn betrug im Schnitt 1080 Schilling und 8 Säcke Mehl. Sie verdienten pro Tag also knapp 3 Schilling. Zum Vergleich: Ein Pfund Weissbrot kostete 2 bis 4 Schilling.

Wenn sehr viel Arbeit anstand, wurden zusätzlich Tagelöhner und Tagelöhnerinnen aus der Umgebung beschäftigt – zur Erntezeit bis zu 30 Personen. Der Lohn für Leser lag bei 2 Schilling, für Träger bei 5 Schilling. Frauen erhielten nur die Hälfte des Lohns.

Arbeiten in den Rebbergen durch das Jahr

Im Rebberg gab es immer was zu tun – die Arbeiten verteilten sich über das ganze Jahr.

Winter

Im Winter war eine der ersten Aufgaben, die durch Niederschlag abgeschwemmte Erde wieder nach oben zu tragen und diese um die Reben zu häufen. Die Erosion entstand, weil bis ins 20. Jahrhundert die Rebäcker frei von Gras und Unkraut gehalten wurden. Man ging davon aus, dass jegliche Konkurrenz durch andere Pflanzen den Reben Wasser und Nährstoffe entziehen würde.

Als nächstes wurden morsche "Stickel" (hölzerne Rebpfähle) ersetzt und die Rebtriebe mit Roggenstroh an diesen festgebunden. So wuchsen die einzelnen Rebstöcke an den Stickeln in die Höhe. In der nachfolgenden Abbildung stösst ein Rebmann einen neuen Stickel in die Erde, um im nächsten Schritt die Rebe daran zu befestigen.

Frühling

Im Frühling wurde unter anderem die Erde um die Reben mit einem zweizahnigen Karst gelockert, und etwa alle drei Jahre wurde mit Mist gedüngt.

Sommer

Im Sommer schnitten die Rebleute schwache Triebe und Nebentriebe mit einem Rebmesser ab. Das Laub wurde regelmässig ausgedünnt, damit die Trauben genug Sonne bekamen.

Herbst

Im Herbst, meist im Oktober, stand die Weinlese an – der Höhepunkt des Rebjahres. Leser schnitten die Trauben und sortierten faule, essigstichige oder unreife aus. Träger brachten die Trauben in ihren Rückentragegefässen ("Bücki") zu grossen Holzbottichen ("Standen") am Rand des Rebbergs. In diesen wurden die Trauben vorgestampft und dann zur Trotte gefahren, wo sie bis zum letzten Tropfen mechanisch ausgepresst wurden.

In der untenstehenden Abbildung schneidet eine Leserin die Trauben und legt sie in einen kleinen Holzbottich. In der Mitte bringt ein Träger seine gefüllte Bücki zur Stande (links), wo die Trauben vorgestampft werden.

Das Effinger-Monopol: Wein als wichtigste Einkommensquelle

Der Weinverkauf war für die Familie Effinger lange Zeit die wichtigste Einkommensquelle. Sie wurde zusätzlich dadurch gesichert, dass die Effinger in der Region das alleinige Recht auf Weinausschank und Weinhandel besassen. Der Grossteil des hergestellten Weins gelangte in die eigenen Tavernen oder auf regionale Märkte. Zeitweise besassen die Effinger bis zu sechs Tavernen.

Die rentabelste war der Gasthof Bären, den Bernhard Effinger (1658–1725) im Jahr 1692 unterhalb seines Schlosses an der Strasse nach Brugg erbauen liess. Dort setzten die Effinger zur Mitte des 18. Jahrhunderts jährlich zwischen 10'000 und 20'000 Liter Wein ab.

Weinproduktion und -konsum zur Zeit der Effinger

Die Winzer produzierten vorwiegend Weissweine. Der Wein hatte mit 6 bis 8% Vol. einen viel niedrigeren Alkoholgehalt als heute und galt als Alltagsgetränk. Es war durchaus üblich, 1.5 Liter Wein pro Tag zu trinken. Aufgrund des niedrigen Alkoholgehalts und der dadurch kurzen Haltbarkeit von nur etwa einem Jahr wurde der Wein jung getrunken. Er wurde häufig mit Honig und Gewürzen verfeinert, da er wenig Fruchtzucker enthielt und somit säuerlich schmeckte.

Der Wildegger Rebberg heute

Heute ist der Rebberg am Schlosshügel 1.7 Hektar gross. Er wird von der Weinmanufaktur Brunner aus Eich (LU) bewirtschaftet. Angebaut werden die Weissweinsorten Solaris, Souvignier Gris und Johanniter und die Rotweinsorten Merlot und Maréchal Foch. Die sonnige Südlage und der kalkreiche Boden schaffen seit jeher ideale Voraussetzungen für den Weinbau – ein Vorteil, den bereits die Effinger zu nutzen wussten und der bis heute Früchte trägt.

Erleben Sie selbst die Geschichte des Rebbergs auf Schloss Wildegg – in neun interaktiven Stationen auf dem Rebpfad direkt oberhalb der Reben.

Literatur

- Bruno Meier, "Gott regier mein Leben". Die Effinger von Wildegg. Landadel und ländliche Gesellschaft zwischen Spätmittelalter und Aufklärung, Baden 2000.

- Felix Müller, Aussterben oder verarmen? Die Effinger von Wildegg. Eine Berner Patrizierfamilie während Aufklärung und Revolution, Baden 2000.

- Andres Altwegg, Rebbau zu bernischen Zeiten, in: Brugger Neujahrsblätter, Bd. 130, S. 82–89, Brugg 2020.

- Niklaus Flüeler, Schweizer Rebbau, Schweizer Wein, Zürich 1980.

- Hans Lehmann, Die Burg Wildegg und ihre Bewohner, 1. Teil, Aarau 1922.

Kommentare

Pasquale Chiapparini

Toller Beitrag über die Geschichte des Aargauer Weinbau.

Freundliche Grüsse

Pasquale

Aargauisch Kantonales Weinbaumuseum

Kommentar schreiben