In den Dokumenten aus dem Familienarchiv Hallwyl stösst unser freiwilliges Transkriptions-Team immer wieder auf kleine Trouvaillen, die vergangene Zeiten aufleben lassen.* Ein Pachtvertrag führt uns ausführlich in die Landwirtschaft des Schlosshofs am Ende des 18. Jahrhunderts ein.

Die Geschichte des Pachtvertrages von Hallwyl

Der Schlossverwalter Johann Kaspar Fischer setzte den Vertrag am 21. September 1797 im Namen der Freiherrin Franziska Romana von Hallwyl auf. Der Lehenbauer, Jakob Hauri «Lienis» aus Seengen, trat die Pacht am 2. Februar 1798 an. Die Herrschaft erwartete vom Pächter, dass er «in guten Treuen» alles leistet, «was ein rechtschaffener Lehenmann gegen seine Lehenherrschaft zu thun schuldig ist».

Mit Hauris Vorgänger hatte sich die Freiherrin hoffnungslos zerstritten. Gegenüber ihrem Verwalter beschimpfte sie ihn als Schurken. Sie warf dem Bauern Diebstahl vor und war froh, ihn loszuwerden. Umso präziser wollte sie jetzt das Verhältnis zum neuen Pächter geregelt haben. Tatsächlich war Franziska Romana von Hallwyl mit dem neuen Lehenbauern so zufrieden, dass sie den Pachtvertrag nach Ablauf der sechs Jahre verlängerte und dazu einen neuen Hof bauen liess.

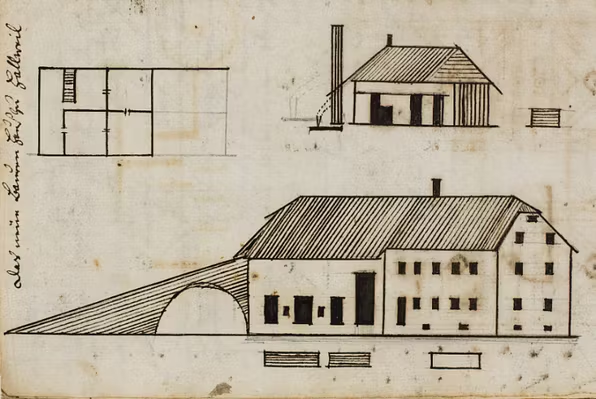

Der Bündner Landammann Johannes Salzgeber hielt das neue Bauernhaus auf seiner Durchreise im Bild fest. (Siehe dazu auch Blog vom 23. Mai 2021) Das Gebäude sei recht schön und bequem, bemerkt er. Stall, Scheune und Wohnhaus lagen unter einem Dach. Eine Rampe führte in den Heustock hinauf, so dass der Bauer mit dem Wagen hineinfahren konnte. Der Stall war gross, denn der Bauer hielt das Vieh auch im Sommer drinnen.

Der Schlosshof um 1800

Der Schlosshof lag zwischen dem Schloss Hallwyl und dem Dorf Seengen. Dazu gehörten gut vierzig Hektaren Land. Damit war der Hof selbst für heutige Verhältnisse gross: Ein durchschnittlicher Schweizer Betrieb bewirtschaftet heute etwa eine halb so grosse Fläche. Um 1800 waren die meisten Höfe keine fünf Hektaren gross.

Der Lehenbauer bewirtschaftete das Land mit sechs bis acht Arbeitern und bezahlte jährlich 900 Gulden Pachtzins. Er hielt Kühe und 12 Schweine, die er im nahen Schlattwald weiden lassen durfte. Der Betrieb arbeitete in Kreisläufen, wie es die Landwirtschaft seit jeher tat – eine Wirtschaftsweise, die heute angesichts übernutzter Ressourcen neue Wertschätzung erfährt.

So war es dem Pächter verboten, auf dem Hof produziertes Futter, Stroh oder gar Mist abzuführen, «unter Bedrohung des plötzlichen Verlusts des Lehens und gebührender Schadensersetzung nebst 20 Pfund Buss». Mist war kostbarer Dünger. Bevor die Landwirtschaft im 20. Jahrhundert begann, Kunstdünger einzusetzen, hätte sich niemand träumen lassen, dass der Hallwilersee dereinst künstlich belüftet werden muss, weil der Düngereintrag zu hoch ist.

Eine neue Landwirtschaft

Fortschrittliche Landwirte experimentierten im 18. Jahrhundert mit Gründungung. Auch Bauer Hauri «blümte» seine Äcker künstlich an: Er pflanzte Klee auf die Brache, um den Boden mit Stickstoff anzureichern. Die Kühe hielt er im Stall und sammelte ihren Mist in drei hölzernen, «vortrefflich erbauten Güllenkästen». Diesen Dünger konnte er anders als bei der Weidehaltung gezielt ausbringen. Er beschüttete Kartoffeln, Kürbisse und «alle Arten von Gartenfrüchten», was ihr Wachstum befördere.

Deine Freunde sind meine Freunde

Johannes Salzgeber besichtigte den Schlosshof auf seiner Reise nach Bern, wo er den einstigen Hauslehrer von Hallwyl besuchen wollte. Jeremias L’Orsa stammte ebenfalls aus dem Bündnerland; beide waren mit dem Pädagogen Heinrich Pestalozzi befreundet. Die gebildete Elite pflegte um 1800 ihre Beziehungen schweizweit.

Salzgeber stattete auch dem Musterhof von Philipp Emanuel von Fellenberg in Münchenbuchsee Visite ab. Besonders beeindruckt war er von den Abtritten, die Fellenberg auf den Feldern aufgestellt hatte: So hätten es die Taglöhner nicht weit und verteuerten die Arbeit nicht durchs Weglaufen, zudem könne man den Dung gleich auf dem Feld ausbringen. Fellenberg habe ihm «vortreffliche Aufschlüsse» über den Dung gegeben.

Salzgeber konstatierte, dass die Landwirtschaft in den bereisten eidgenössischen Orten gegenüber Graubünden voraus sei, obwohl «der gemeine Mann in der Schweiz» punkto Aufklärung noch weit zurückstehe. Einzig in der Bienenzucht seien die Bündner fortschrittlicher.

Anfangs des 20. Jahrhunderts wurde der Schlosshof von Hallwyl abgerissen; wohl um den Bau der neuen Kantonsstrasse vorzubereiten.

*Herzlichen Dank an die Museumsfreiwilligen für die Transkription der Handschriften: Irene Kirchmeier für den Pachtvertrag A 733c aus dem Familienarchiv Hallwyl, Rahel Büchli für den Brief von Franziska Romana von Hallwyl an Johann Kaspar Fischer vom 18. Januar 1798 A 311 und Jürg Müller für den Reisebericht von Johannes Salzgeber B 349 aus dem Staatsarchiv Graubünden.

Kommentare

Kommentar schreiben