Der Kasper, Kasperle oder auch Kasperli begeistert seit Jahrhunderten Jung und Alt. Er ist der Held des Puppentheaters und ein fester Bestandteil der Volkskultur. Doch was steckt hinter dieser kultigen Figur?

Die Ursprünge der Kasperlefigur

Kasperle ist die zentrale Figur des traditionellen Puppentheaters, das seit dem späten 18. Jahrhundert die Menschen im deutschsprachigen Raum begeistert. Die Figur geht vermutlich auf den Hanswurst des Wiener Volkstheaters zurück und hat viele Verwandte in anderen Ländern, wie Mr. Punch in Grossbritannien oder Pulcinella in Italien. Kasperle war stets eine volkstümliche Figur, die sich über Autoritäten lustig macht und die Menschen mit seinen humorvollen Geschichten zum Lachen bringt.

Ab dem 19. Jahrhundert wurden auch kleine Kasperlitheater in bürgerlichen Kinderzimmern populär. Der Name "Kasper" ist eine Abwandlung von "Kaspar", welche auf die mittellateinische Form "Casparus" zurückgeht. Dabei handelt es sich um den überlieferten Namen eines der Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland. In mittelalterlichen Dreikönigsspielen wurde Kaspar gemäss der kirchlichen Tradition oft als «Mohr» gezeigt und nahm ab dem 15. Jahrhundert zunehmend die Rolle einer spassigen Figur an.

Typische Merkmale der Kasperlefigur

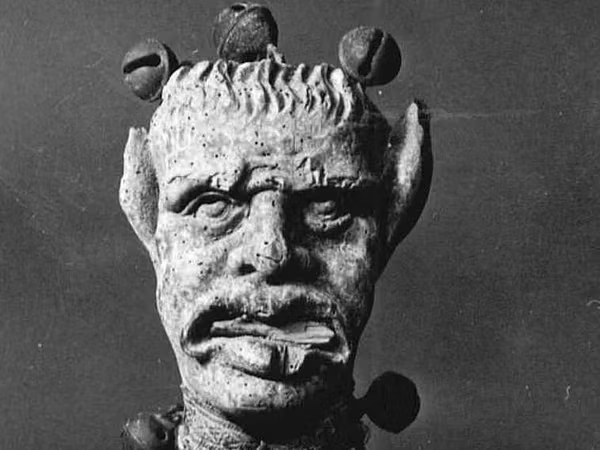

Das Erscheinungsbild des Kasperles ist sofort erkennbar: Er trägt eine lange, oft rote Zipfelmütze, ein buntes, harlekinartiges Kostüm und hat stets eine Pritsche (einen kleinen Schlagstock) bei sich. Mit dieser Pritsche verprügelt er seine Widersacher – ein Markenzeichen, das dem Komödiengenre "Slapstick" dessen Namen gab. Sein markantes Gesicht mit der auffälligen Nase erinnert an traditionelle Fastnachtsmasken und macht ihn auch maskiert sofort erkennbar.

Puppenfigur und Volksheld

Historisch betrachtet war das Kaspertheater ein fester Bestandteil der Volkskultur, es fand oft auf Jahrmärkten und anderen öffentlichen Veranstaltungen statt. Dabei war es ursprünglich – und im Gegensatz zu heute – eher für Erwachsene und Jugendliche gedacht, da die Inhalte oft derb und brutal waren. Kasper tritt darin als cleverer Anti-Held auf, der immer wieder mächtige Gegner wie Polizisten, Räuber oder den Tod selbst austrickst und besiegt. Solche Geschichten boten dem Publikum nicht nur Unterhaltung, sondern auch eine Möglichkeit, unterdrückte Aggressionen gegen die Obrigkeit symbolisch auszuleben.

Handpuppenspieler – Die Menschen hinter den Figuren

Handpuppenspieler lebten oft am Rande der Gesellschaft und ihr Alltag war von Armut und Unsicherheit geprägt. Sie waren nicht sehr angesehen und wurden für ihre Kunst häufig verachtet oder sogar verfolgt. Viele von ihnen waren von den Launen der Mächtigen abhängig und wurden für deren politische Zwecke missbraucht.Doch trotz dieser schwierigen Umstände spielten sie für die Menschen eine wichtige Rolle. Als beliebte Form der Unterhaltung bot das Puppentheater den Zuschauerinnen und Zuschauern eine kurze Flucht aus dem Alltag. Der Spieler selbst blieb unsichtbar hinter den Figuren und liess diese den Ruhm ernten. Auch wenn sein Spiel bewundert wurde, haftete ihm oft etwas Gefährliches an, das vor allem wegen der politischen Brisanz bei der Obrigkeit Misstrauen weckte.

Dennoch fand das Kaspertheater auch in adeligen Kreisen Anklang. Manchmal führten Mitglieder des Adels im Rahmen höfischer Feste sogar selbst Kasperstücke auf. Das Puppentheater war eine eigene kleine Welt, ähnlich einem Märchen, in der einfache Strukturen und klare Rollen herrschten. Doch unter dieser märchenhaften Oberfläche steckten sehr oft scharfe Satire und Humor, womit die Puppenspieler den Finger in die Wunden der Gesellschaft legten.

Hauptfiguren des Kasperlitheaters und Exemplare aus der Sammlung

Das Kasperlitheater lebt von charakterstarken Figuren, von denen in der Aufführung jede ihren festen Platz hat. Sie sorgen für Spannung, Komik und Moral in den Geschichten. Im Folgenden werden einige der Hauptfiguren zusammen mit Exemplaren aus der Sammlung Museum Aargau präsentiert.

Die «Guten»

Kasperle, Seppel (Kaspers treuer Freund, der oft für Ehrlichkeit steht, aber auch manchmal etwas einfältig ist), Gretel (die Stimme der Vernunft), die Grossmutter und die Fee.

Die Grossmutter verkörpert Weisheit, Fürsorge und moralische Stärke. Sie hilft Kasperle und seinen Freunden mit Rat und Unterstützung, wenn diese in Schwierigkeiten geraten. Sierepräsentiert das Gute und Richtige und wird oft von Bösewichten bedroht, was Kasperle dazu motiviert, sie zu retten. Als Symbol für Tradition und Familie bringt sie Ruhe und Schutz in die Geschichten.

Die Vertreter von Ordnung und Obrigkeit

Prinzessin, Prinz, König und der Wachtmeister.

Die «Bösewichte»

Hexe, Zauberer, Teufel, Räuber, Türke (oder Türkin) und das Krokodil (anstelle des Drachen).

Der Teufel ist eine der bedrohlichsten Figuren, die Kasper und seine Freunde in Versuchung führen möchte:

Der Räuber oder Dieb sorgt regelmässig für Aufregung im Kaspertheater. Mit seinen Raubzügen verbreitet er Angst und Schrecken. Oft zeigt sich am Ende jedoch, dass er gar nicht so böse ist, wie es zunächst scheint. Trotz seiner Taten wird er schliesslich zu den Festlichkeiten eingeladen und fügt sich in die Gemeinschaft ein.

Der „Türke“ wurde oft als Vertreter des Fremden und Unbekannten dargestellt, weshalb man ihn in die Kategorie der Bösewichte einordnen kann. Diese Figur konnte als mächtiger Feind oder manchmal auch als komischer Charakter eingesetzt werden. Vielmals war der Türke eine autoritäre oder furchteinflössende Figur, die Kasperle und dessen Freunde herausfordert. Solche Charaktere widerspiegeln die damaligen Klischees und Vorurteile, die Teil vieler volkstümlicher Theaterstücke waren.

Die Rolle der "Türkin” war seltener und konnte entweder die Frau oder Gefährtin des „Türken“ darstellen. Im Charakter ähnelte sie dem Türken, war aber weniger aggressiv oder bedrohlich als ihre männliche Entsprechung. Sie konnte jedoch auch als exotische und faszinierende Figur auftreten, mit stereotypischen Attributen wie einem Turban oder exotischer Kleidung.

Es ist wichtig, diese Figuren im historischen Kontext zu sehen. Im Kasperlitheater dienten sie der Unterhaltung und Karikatur, basierend auf den damaligen europäischen Vorstellungen von „dem Fremden“. Aus heutiger Sicht sind solche Darstellungen problematisch, da sie rassistische und xenophobe Züge aufweisen.

Politische Instrumentalisierung des Kasperlitheaters im 20. Jahrhundert

Auch in der Moderne war das Kaspertheater war nicht immer nur ein harmloses Kindervergnügen. Während des Ersten Weltkriegs wurde das Kaspertheater beispielsweise von den Behörden genutzt, um die Bevölkerung zu beeinflussen. Mit patriotischen Stücken wie „Kasperl und die Franzosen“ versuchte man, den Kriegseinsatz zu unterstützen und Kriegsgegner lächerlich zu machen. Im Nationalsozialismus wurde das Kaspertheater ebenfalls instrumentalisiert. Der Kasper verbreitete dabei jedoch keine offen nationalsozialistischen Parolen, sondern diente den Zuschauern durch sein Verhalten als „richtiger Kerl“ als Vorbild.

Insgesamt wandelte sich das Kaspertheater und die Kasperfigur im 20. Jahrhundert aber stark. Max Jacob, der Begründer der Hohnsteiner Puppenspiele, führte einen pädagogischen Kasper ein, der Kinder zum richtigen Verhalten anleiten sollte. Somit wandelte sich der einst derbe und grobe Kasper zu einer beliebten Kinderfigur. Neben seiner Popularität im Puppentheater hielt der Kasper zudem Einzug in die Welt der Kunst und inspirierte zahlreiche Künstler wie etwa den deutschen Maler Paul Klee, der diverse Handpuppen aus Alltagsmaterialien fertigte.

Fazit

Das Kasperlitheater ist heute noch aktuell und für viele eine wunderbare Erinnerung. In Basel hat es eine lange Tradition und wird auf Herbstmesse immer noch durch eine laut rufende Person („Kasperlitheateeer!“) und eine Glocke angekündigt. In diesem Moment fühlt man sich direkt in die Vergangenheit zurückversetzt.

Zwar finden unterdesse auch moderne Themen ins Puppentheater, doch die Grundstruktur der Stücke bleibt immer gleich: Kasperle überlistet seine Gegner und sorgt für ein Happy End.

Kasperle ist mehr als nur eine Figur des Puppentheaters. Er steht für Humor, Satire und die Stimme des Volkes. Durch seine Wandlung von einer groben, oft brutalen Figur zu einem pädagogischen Helden hat er sich im Laufe der Jahrhunderte einen festen Platz in der Volkskultur erarbeitet. Egal, ob auf der Bühne oder in der Kunst – Kasperle bleibt eine Figur, die Menschen aller Altersgruppen fasziniert.

Literatur

- Als der Kasperl noch nicht harmlos war - science.ORF.at (archive.org)

- Kultfigur Kasperl – König der Narren. Dokumentarfilm (52 Min.), A/D 2022, Buch und Regie: Christian Hager.

- Kasperletheater: Diese Figuren dürfen nicht fehlen | FOCUS.de

- Kasperltheater – Wien Geschichte Wiki

- Schnitzer Magdalena, Die Entwicklungsgeschichte des Kasperls und seine Bedeutung im gesellschaftspolitischen Kontext“, 2013.

Kommentare

Kommentar schreiben