Das Kloster Wettingen wurde 1227 von Heinrich II. von Rapperswil gestiftet. Eine Legende will, dass er in Seenot Maria, die Mutter Gottes, um Hilfe anrief und ihr bei Rettung ein Kloster versprach. Doch was steht wirklich hinter der Gründungslegende?

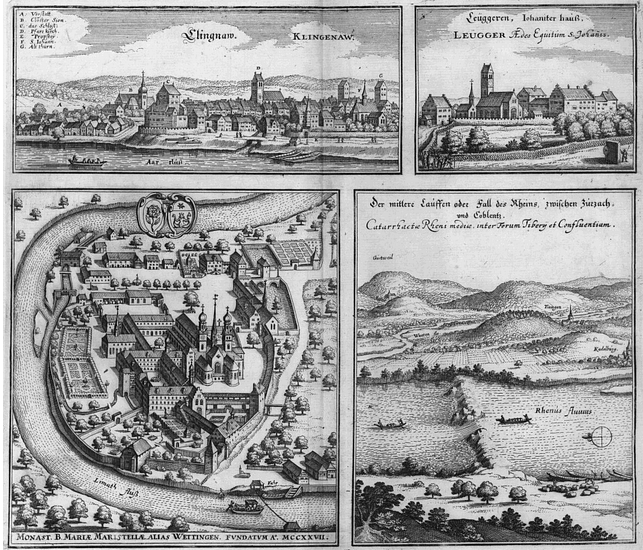

Heutzutage gibt es immer weniger aktive Klöster in der Schweiz, doch in der Zeit des Spätmittelalters gab es einen regelrechten Kloster-Boom. Damals entstand das Kloster Wettingen mit dem Namen "Stella Maris", gestiftet von Ritter Heinrich II. um 1227. Hinter der dramatischen Gründungslegende stecken auch Machtspiele.

Eine dramatische Gründungslegende

Ein Ritter gerät auf hoher See in einen Sturm. In der Seenot sieht er nur eine Rettungsmöglichkeit: Er kniet nieder und betet. Er verspricht, der heiligen Maria ein Kloster zu widmen, sollte sie ihn retten. Daraufhin erscheint ein heller Stern am Himmel, die Wogen glätten sich, der Ritter überlebt und lässt in Wettingen ein Kloster bauen. Es trägt den Namen "Stella Maris", Stern des Meeres. Die Gründungslegende des Klosters Wettingen ist seit dem Jahr 1500 – also 280 Jahre nach der Gründung des Klosters – schriftlich dokumentiert. Doch was steht wirklich hinter dieser Legende?

Stella Maris – Für den Glauben auf hoher See

Als "Stella Maris" ist die heilige Maria die Schutzpatronin für alle Seefahrenden. Dieser Name war bereits im 9. Jahrhundert verbreitet. Die Hymne "Ave Stella Maris" war ein beliebtes Lied in der Kirche und wurde aus dem Lateinischen auch auf Deutsch übersetzt. Auch zahlreiche andere Hymnen und Gedichte der christlichen Kirche beinhalten die Anrufung Marias als Stella Maris.

Bernhard von Clairvaux, der Begründer des Zisterzienserordens, sah die heilige Maria als eine der wichtigsten Figuren im Christentum. Die Verehrung Marias ist daher ein Merkmal des Zisterzienserordens und zeigt sich in den vielen Mariendarstellungen, welche ihre Klöster zieren. Es passt, dass sich Heinrich II. von Rapperswil bei der Gründung des Klosters in Wettingen für den Namen Stella Maris entschied. Als Motto wählte er passend dazu "Non mergor", lateinisch für "Ich gehe nicht unter". Dieser Leitspruch nimmt Bezug auf die schwere Seenot, welche Heinrich II. laut der Legende mit Marias Hilfe überstanden hatte. In diese geriet er auf dem Heimweg von einem Kreuzzug oder einer Pilgerreise.

Ab 1100 begannen die sogenannten Kreuzzüge: Der Papst hatte dazu aufgerufen, das "Heilige Land" (das heutige Gebiet von Israel, Palästina und Jordanien) für die Christen in Besitz zu nehmen. Es waren Machtkämpfe, getrieben durch verschiedene religiöse Glaubensansätze. Die christlichen Kreuzfahrer wollten die muslimische Bevölkerung vertreiben.

Heinrich II. von Rapperswil begab sich vor 1223 auf einen Kreuzzug oder eine Pilgerfahrt nach Jerusalem. Seine Frau und sein Kind verstarben während ihres Aufenthaltes in Jerusalem. Alleine kehrte er in die heutige Schweiz zurück mit der Absicht, ein Zisterzienserkloster zu gründen. Die Zisterzienser verstanden sich als ein Orden, der wieder zur Benediktinerregel zurückkehren wollte. Sie strebten ein einfaches Leben an und wollten von der Arbeit der eigenen Hände leben. In Widerspruch zu diesen Grundsätzen warb aber auch bereits Bernhard von Clairvaux, der Begründer des Zisterzienserordens, für Kreuzzüge: Er rief im Auftrag des Papsts zum Zweiten Kreuzzug auf.

Standort Wettingen – Schlichtweg gutes Investment?

Laut der Gründungslegende habe Heinrich II. bei einem Ritt auf der Suche nach der geeigneten Stelle für das versprochene Kloster einen funkelnden Stern über Wettingen erblickt. Er deutete ihn als göttliches Zeichen, dass er das Kloster an eben der Stelle, gerade neben der Limmat, stiften sollte. Es gab jedoch auch andere Gründe, wieso er sich dazu entschied, das Kloster auf der Wettinger Halbinsel zu gründen.

Damals gab es in der Schweiz einen regelrechten Flickteppich an verschiedenen Adelsherrschaften. Unter diesen kam es immer wieder zu Konflikten, vor allem, wenn es um Ämter und Grundbesitz ging. Dies war auch in der Region Wettingen nicht anders. Der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, Friedrich I. Barbarossa, teilte die Hoheitsrechte zwischen den Habsburgern und den Kyburgern auf. Somit hatten diese beiden Adelsgeschlechter das Recht, ihre jeweiligen Gebiete zu verwalten. Im Gebiet von Wettingen regierten die Kyburger.

Die Herren von Rapperswil wollten in diesem Gebiet ihren Einfluss ausweiten. Sie waren damals Vögte in Einsiedeln. Dabei vertraten sie den Kaiser und verwalteten das Land in seinem Namen. Mit dem Amt gingen auch verschiedene Privilegien einher. So besassen die Rapperswiler die "niedere Gerichtbarkeit", das heisst, sie durften für kleinere Verbrechen Strafen und Bussen sprechen.

Als nun die Kyburger die Vogteirechte über das Gebiet von Einsiedeln übernehmen wollten, bot ihnen Heinrich von Rapperswil einen Kompromiss an, um seine Privilegien nicht zu verlieren. Er schlug vor, ein Zisterzienserkloster in Wettingen zu bauen. Über dieses sollten die Kyburger die Vogteirechte erhalten und im Gegenzug ihre Ansprüche auf das Gebiet von Einsiedeln fallen lassen. Mit diesem Kompromiss gaben sich die Kyburger zufrieden.

Die letzten Schritte zum Kloster

Nun galt es noch, die Erlaubnis vom Generalkapitel der Zisterzienser in Cîteaux zu erhalten. Nach zwei gescheiterten Versuchen im Jahr 1220 und 1223 gelang es Heinrich schliesslich 1226, mit Hilfe eines befreundeten Bischofs eine Bewilligung aus Cîteaux zu erhalten. Im Frühjahr 1227 kaufte Heinrich von Rapperswil schliesslich den Grundbesitz und das Patronatsrecht über die Kirche in Wettingen dem Grafen von Dilligen (eines Verwandten der Kyburger) ab.

Noch im selben Jahr begaben sich zwölf Mönche aus Salem, im heutigen Deutschland, auf den Weg in das neu gegründete Kloster nach Wettingen. Heinrichs Projekt war somit geglückt und er trat kurz vor seinem Lebensende als Mönch selber dem Kloster bei.

Hinter der Gründung des Klosters stecken also verschiedene Motive. So nutzte Heinrich II. die Stiftung des Kloster Wettingens auch dafür, um den Einfluss der Rapperswiler in der Innerschweiz langfristig zu sichern. Die Legende zur Klostergründung war identitätsstiftend für das Kloster Wettingen. "Stella Maris" ist in Form einer Meerjungfrau im Wappen des Klosters zu sehen und prägt bis heute das Bild der Klosterhalbinsel.

Literatur

- Hoegger, Peter: Das ehemalige Zisterzienserkloster Wettingen, Kanton Aargau, GSK Band 604/605, Bern 1997.

- Kottmann A., Hämmerle M.: Die Zisterzienserabtei Wettingen, 1996.

- Meng, Heinrich: 750 Jahre Kloster Wettingen 1227-1977: Festschrift zum Klosterjubiläum, 1977.

- Görg, Manfred: "Mirjam", in: Manfred Görg, Bernhard Lang (Hrsg.): Neues Bibel-Lexikon. Band 2: H – N. Zürich 1995.

- Eugster, Erwin. Adlige Territorialpolitik in der Ostschweiz: kirchliche Stiftungen im Spannungsfeld früher landesherrlicher Verdrängungspolitik. Chronos, 1991.

- Eugster, Erwin: "Rapperswil, Heinrich II. von", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 16.12.2011. Online, konsultiert am 26.05.2023.

- Tremp, Ernst: "Kreuzzüge", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 21.11.2007. Online, konsultiert am 26.05.2023.

- Holenstein, André: "Vogteien", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 04.11.2014. Online, konsultiert am 24.05.2023.

Kommentare

Kommentar schreiben