Haben Sie heuer schon in einen Hedinger Apfel gebissen? Oder in einen Api? Diese alten Apfelsorten finden Sie nicht beim Grossverteiler. Mit etwas Glück entdecken Sie sie auf dem Markt oder in einem Hofladen. Vor über zweihundert Jahren wuchsen diese Apfelbäume beim Schloss Hallwyl.

Woher wir das wissen? Aus einem Pachtvertrag für den Schlosshof aus dem Jahr 1797, den unser freiwilliges Transkriptions-Team entziffert hat. In jener Zeit hatte sich die Freiherrin, Franziska Romana von Hallwyl, mit ihrem Pächter zerstritten (siehe dazu den Blog vom 02. September 2021).

Nachdem der Pächter den Schlosshof in Schimpf und Schande hatte verlassen müssen, wollte die Freiherrin für die neue Pacht alle Einzelheiten geregelt haben. Damit beugte sie künftigen Konflikten vor – und macht uns Nachgeborenen die Freude, uns über die Wirtschaftsweise eines Seetaler Bauernhofes am Ende des 18. Jahrhunderts zu unterrichten, bis hin zu den Apfelsorten.

Obstbau am Ende des 18. Jahrhunderts auf Schloss Hallwyl

Der Schlossverwalter Johann Kaspar Fischer setzte den Prachtertrag am 21. September 1797 im Namen der Freiherrin Franziska Romana von Hallwyl auf. Zum Obstbau notierte er:

«Soll der Lehenmann alle Bäume auf dem ganzen Lehenhofe fleissig besorgen, erhauen und puzen […]. Von den Bäumen selbst behaltet Wohldieselbe [die Herrschaft] vor:

a) Alle im kleinen Baumgarten

b) Alle auf dem Theil des grossen Baumgartens, welcher bisher zum Senntum gehört hat

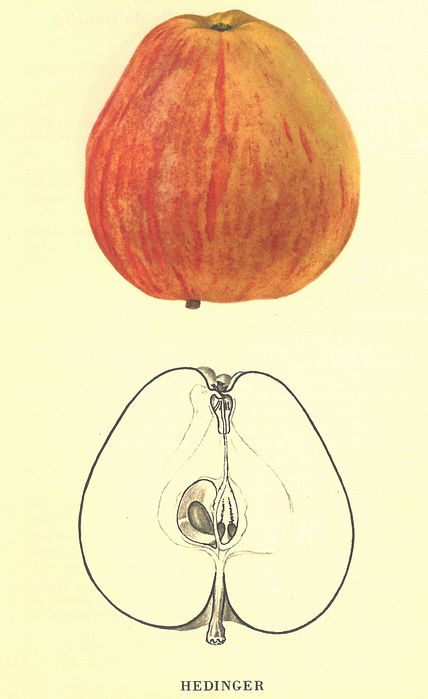

c) den Pomme d'Apis und den Hediger Apfelbaum, nahe beim Baurenhause

d) alle Kirschbäume, so die Titl. Herrschaft bisher genuzet hat

e) die andern Kirsch- und alle Nussbäume zur Hälfe»

Der Hediger Apfel und der Api müssen besonders gute Äpfel sein, dass die Herrschaft sie für sich beanspruchte – obwohl die Bäume nicht vor dem Schloss standen, sondern beim Bauernhaus, auf halbem Weg nach Seengen.

Der Api: Eine antike Apfelsorte

Schon in der Antike sei der «malum appianum» bekannt gewesen, heisst es im Buch "Schweizerische Obstsorten" aus dem 19. Jahrhundert. Der Api-Baum trage so reichlich, dass man vor lauter Früchten kaum das Laub sehe; zudem lasse sich der Apfel bis in den Frühling lagern. Vielleicht lagen die Api-Äpfel einst in den beiden «Apfelhürden» (Holzgestellen) im Schlosskeller, die ein Inventar von 1781 aufführt.

Im Sortenverzeichnis von Fructus, der Vereinigung zur Förderung alter Obstsorten, taucht der Api selbst nicht auf, dafür sein Verwandter, der schmucke Sternapi. Mit seinen fünf Kanten ist er zwar dekorativ, geschmacklich aber eher fad.

Die Geschichte des Hedinger Apfels

Auf der Suche nach dem Hedinger Apfel landen wir bei – nomen est omen – Hans Peter Hediger, der sich um unzählige Apfelbäume im zürcherischen Knonauer Amt kümmert. Er kennt den Hediger oder Hedinger Apfel. Der grosse, rötliche und süssliche Apfel ist nach seinem Herkunftsort Hedingen benannt, einem Dorf im Knonauer Amt. (Der Pomologe Hediger selbst ist gebürtiger Aargauer.)

Ohne Hedigers Einsatz wäre der Hedinger Apfel heute womöglich verschwunden. Im Knonauer Amt standen in den 1980er Jahren gerade noch drei Bäume, bevor das Interesse für alte Sorten wieder wuchs. Heute fördert die Gemeinde Hedingen den nach ihr benannten Apfel.

Obstwirtschaft in der Schweiz im 19. Jahrhundert

Einst war der Hedinger Apfel einer der meistangebauten Äpfel in der Schweiz. Im ausgehenden 19. Jahrhundert exportierte die Schweiz Äpfel per Schiff nach Hamburg und weiter bis nach Grossbritannien und Amerika. Weil der Hedinger Apfel druckempfindlich ist, wickelte man ihn für den Transport in Seidenpapier und legte ihn in Weidenkörbe.

Die Schweiz war Ende des 19. Jahrhunderts eines der obstreichsten Länder Europas. Eisenbahn und Dampfschifffahrt ermöglichten den Export. Zudem brauchten Mostereien und die Konservenindustrie viel Obst. Mit der Weltwirtschaftskrise ging der Obstexport zurück. Doch die Dörfer des Mittellandes waren noch bis in die 1950er Jahre in Obstgärten eingebettet.

Hedinger Apfelbäume im Seetal

Dass der Hedinger Apfel im Seetal auftaucht, ist nicht verwunderlich. Wer einen Obstgarten hatte, strebte viele verschiedene Sorten an. Es gab einen regen Tauschverkehr von Stecklingen.

Nicht auszuschliessen ist, dass der Hedinger Apfelbaum beim Schloss Hallwyl vom Ursprungsort des Apfels stammte, denn die Familie von Hallwyl pflegte enge Beziehungen zum Knonauer Amt. Sie hatte im Kloster Kappel am Albis bis ins 15. Jahrhundert ihre Grablege, in einer nach der Familie benannten Kapelle.

Der Hedinger Apfel ist aber eine spätere Züchtung. Dass er schon im Pachtvertrag der Herrschaft Hallwyl von 1797 vorkommt, ist ein früher Beleg. Bislang tauchte er erst im späten 19. Jahrhundert auf.

Und heute? Gibt es noch Apfelbäume ums Schloss Hallwyl?

Heute stehen um Schloss Hallwyl nur noch vier Apfelbäume: Zwei zwischen Wassergraben und Strasse und zwei auf der Mühle-Insel. Bis auf den Lederapfel auf der Mühle-Insel konnten wir die Sorten bis jetzt noch nicht bestimmen – angesichts der über tausend Apfelsorten in der Schweiz ein nicht ganz einfaches Unterfangen.

Bedenklich stimmt, dass die Sortenvielfalt vor fünfzig Jahren um ein Drittel grösser war und sich 90 Prozent der noch vorhandenen Obstsorten auf ganz wenige Bäume beschränken.

(Staatsarchiv Bern, Familienarchiv Hallwyl B 941)

Den kleinen Baumgarten südlich der Strasse nutzte die Schlossherrschaft um 1800 für sich, den grossen Baumgarten verpachtete sie.

Herzlichen Dank an Irene Kirchmeier für die Transkription des Pachtvertrags A 733c aus dem Familienarchiv Hallwyl!

Kommentare

Kommentar schreiben