Wie wurden im 19. Jahrhundert – komplett ohne motorisierte Schneepflüge und Fräsen – die Strassen von Eis und Schnee befreit?

Damals wurde von Hand angepackt oder mithilfe von Schneepflügen aus Holz und Eisen gearbeitet. Ein solcher Schneepflug aus dem 19. Jahrhundert befindet sich in der Sammlung von Museum Aargau.

Der Winterdienst

Die Schneearbeiten, heutzutage auch Winterdienst genannt, sind eine wiederkehrende aufwendige Arbeit des Winters. Obwohl die Strassen im 19. Jahrhundert nicht so oft wie heutzutage befahren wurden, war die Schneeräumung trotzdem sehr wichtig. Der Winterdienst war im 19. Jahrhundert oft Sache der kantonal angestellten Wegmeister und Wegknechte. Die Schneeräumung in den Siedlungen oblag aber wesentlich den Gemeinden selbst.

Das Schneeräumen mit den Schneepflügen des 19. Jahrhunderts war dabei nicht immer einfach. So hatten die Leute mit relativ einfachen Mitteln je nach Winter mit grossen Schneemassen und eisigen Temperaturen zu kämpfen. Die Kunst beim Schneeräumen bestand oft schon darin, die Strasse überhaupt unter dem Schnee zu finden, denn die Wege waren nicht alle gleich gut ausgebaut oder gekennzeichnet.

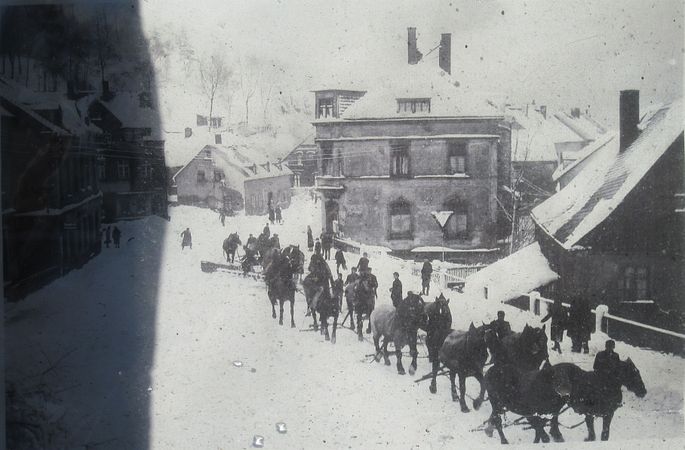

Teilweise waren sie nach starkem Schneefall kaum von der Wiese daneben zu unterscheiden. Dann kam es durchaus vor, dass die Pferde, die die Schneepflüge zogen, bis zur Brust im Schnee standen und durch den Fuhrmann und die mitfahrenden Männer befreit werden mussten.

Der Schneepflug der Sammlung

Der Schneepflug (93 cm x 18.5 cm x 69 cm) in der Sammlung von Museum Aargau besteht, wie es bei Schneepflügen aus dem 19. Jahrhundert so üblich war, aus Holz und Eisen. Es handelt sich um einen sogenannten Keilpflug. Eine genaue Datierung unseres Schneepfluges ist nicht bekannt.

Die beiden auf der rechten und linken Seite in eine Spitze zulaufenden Brettern bilden einen Keil und sorgen beim Ziehen dafür, dass ein kleiner Pfad im Schnee entsteht. Der untere Teil des Pfluges mit seinen eisernen Kufen hilft dabei, dass der Pflug im Schnee einfacher zu ziehen ist. Mit einem bei diesem Schneepflug fehlenden Zwischenstück wäre wohl die Breite des zu räumenden Pfades einzustellen gewesen. Dieser Schneepflug wurde hauptsächlich von Hand bedient. Zu diesem Zweck wurde ein Seil an dem Haken bei der Pflugspitze angebracht und der Pflug anschliessend gezogen. Der Schneepflug in der Sammlung von Museum Aargau ist unter den Keilpflügen ein relativ kleines Exemplar.

Bahnschlitten

Es gibt auch grössere Schneepflüge. Ein anderer Name für diese Schneepflüge ist Bahnschlitten. Sie sind auch dreieckig und aus mit Eisen verstärktem Holz. Es besteht die Möglichkeit, vor den Pflug Pferde oder Ochsen anzuspannen. Das hatte beim Schneeräumen allerdings den Nachteil, dass die Tiere vor dem Pflug liefen und so den Schnee zusammenpressten.

Für das Räumen der Strassen und Schlittenbahnen mit solchen Schneepflügen mussten neben dem Fuhrmann und dem Pferdegespann auch weitere Männer mithelfen. Besonders bei ganz einfachen Bahnschlitten waren zusätzliche Personen nötig, da diese nicht verstellt werden konnten. Solche Pflüge konnten weder gehoben noch gesunken, sondern nur mit Steinen oder mit draufsitzenden Personen beschwert werden.

Bei etwas komplexeren Bahnschlitten war es möglich, je nach der Schneemenge oder Schneeart die Seiten breiter auszufahren und später im Winter sowie bei grösseren und festeren Schneemassen enger einzustellen. In Extremfällen kam es vor, dass nur noch eine schmale Furt hinterlassen wurde.

Im französischen Jura wurde um 1826 ein relativ komplexer Schlittenpflug für das Wegschaufeln des Schnees in den Gebirgen von seinem Erfinder Besson gebaut. Dafür erhielt er sogar einen Preis von 300 Franken. Dieser Schneepflug wurde von 4-5 Pferden gezogen und schaufelte die Strasse in einer Breite von bis zu 2 Klaftern (3.6 m) frei. Der Schnee türmte sich dabei links und rechts zu einer Höhe von bis zu 4 Fuss (ca. 1.2 m) auf.

Das Ende der Bahnschlitten

Mit dem Aufkommen des Automobilverkehrs änderten sich die Ansprüche an den Winterdienst und auch dessen Bedingungen. In der Zwischenkriegszeit begannen die Motorfahrzeuge die Strassen auch im Winter zu befahren, woraus höhere Anforderungen an die Schneeräumung entstanden.

Besonders nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Auto zunehmend von der breiten Bevölkerung benutzt, weswegen vielerorts noch vorhandene Bahnschlitten durch moderne Fräsen und Schneepflüge ersetzt wurden.

Heutzutage werden für den Winterdienst solche Bahnschlitten mit Pferden nicht mehr gebraucht. Einzig für Feste oder besondere Anlässe kommt es vor, dass Bahnschlitten noch einmal bespannt werden.

Kommentare

Kommentar schreiben